Cortesía de la edición española de Magníficat

Por Antonio Lerma Salazar, SdJ

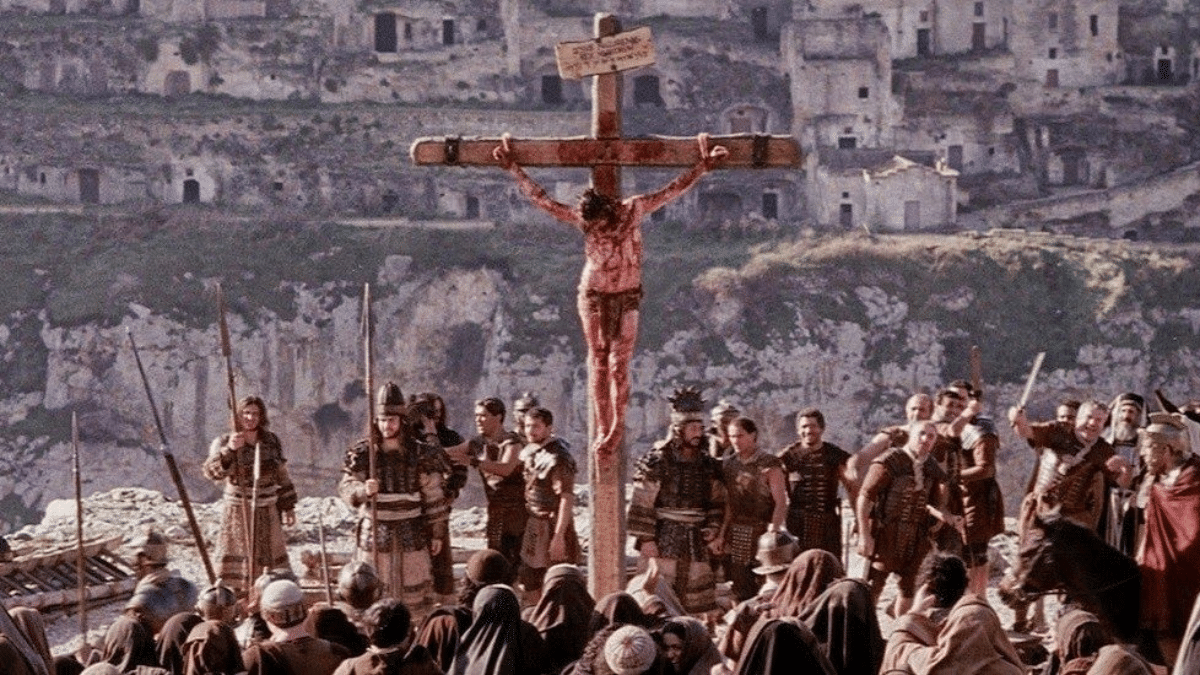

Amado Jesús: en la cruz nos regalas tus siete palabras. Las valoramos en todo lo que son. Lo hacemos porque cada una viene de ti y, por eso, son «palabras de vida eterna». Lo hacemos también porque son las últimas palabras de tu vida terrena: expresan y condensan tu existencia y las demás palabras que has pronunciado hasta ahora. En ellas contemplamos la sustancia de tu vida. Las valoramos por lo que físicamente te cuesta pronunciar cada una.

Los científicos nos han hablado de los dolores que sufriste en tu crucifixión, que fue un acto de tortura. Tales descripciones nos ayudan a comprender lo que padeciste en tu cuerpo; por eso, caemos en la cuenta de lo implicó pronunciar cada una de estas palabras. Gracias, Señor, por darnos tus palabras.

«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lucas 23,34)

Padre. Jesús es «imagen del Padre e impronta de su ser» (Heb 1,3). No obstante, ha asumido la deformidad de nuestros pecados e incluso ha sido «hecho pecado» por Dios (cf. 2 Cor 5,21). No obstante, invoca al Padre, confiado en que su oración será escuchada. Jesús está en oración. El pecado del mundo no ha conseguido ahogar la plegaria. La relación de ambos sufre por la presencia del pecado, que es lo más opuesto al ser del Hijo. Pero él confía en que el Padre sabrá reconocerlo y en que no ha perdido el favor gozado ante su presencia.

Perdónalos. Jesús intercede por nosotros. La ira de Dios está encendida. Es un fuego mayor que el infierno. Es justo que esté encendida por nuestros pecados. Pero también está allí la misericordia. Jesús sabe que esta es infinitamente mayor que la ofensa. La misericordia es también un fuego: un fuego infinitamente mayor que el infierno.

Santa Faustina escribió mucho de él en su Diario, donde expresa que Jesús necesita encontrar un curso para este fuego. Ahora, en la cruz, lo hace a través de esta petición. El Señor adopta la actitud opuesta a la de Satán (que significa «acusador»). El enemigo de la naturaleza humana quiere que seamos condenados. El Señor, por el contrario, siendo hombre como nosotros y al mismo tiempo Hijo de Dios, implora, con súplica ferviente y urgente, que seamos perdonados.

Porque no saben lo que hacen. Jesús quiere mover al Padre a misericordia. Es como si su petición tuviese la forma de un argumento: «Los hombres tienen un conocimiento suficiente de la ofensa a Dios, de modo que esta puede serles imputada. No obstante, carecen de un conocimiento adecuado del alcance del pecado. El pecado es del tamaño de la persona a la que ofenden. ¿Y quién puede comprender el “tamaño” de Dios? Entre Dios y los hombres subsiste una semejanza real y, al mismo tiempo, una desemejanza infinita. La mente humana no puede surcar adecuadamente esta distancia infinita. Desde este punto de vista, su ignorancia es invencible. No pueden comprender o agotar a Dios en la plenitud de su grandeza y, por ello, ¿cómo podrán comprender o agotar el alcance de sus ofensas? Por lo tanto, existe un espacio, Padre, en el que puede brotar tu misericordia».

Jesús une, en su Persona, esta distancia infinita entre Dios y el hombre. Él sí comprende el alcance de nuestra culpa. Se mueve en esta distancia infinita y hace uso de ella para pedir al Padre que nos perdone.

Amado Señor, en la cruz te empeñas en conseguir para nosotros el perdón. Esta es tu intención. Escuchamos este gemido. Clama tu sangre, que habla mejor que la de Abel. Lo hace tu argumento, más sólido que el de Moisés cuando, en una ocasión, pidió misericordia para el pueblo. El pecado del mundo clama al cielo. Pero tu oración clama más fuerte aún. Te has convertido por completo en un gemido que dice: «Perdónalos». Esperas confiadamente en la misericordia del Padre. Lo haces sin exigir, con absoluta humildad. Lo haces como el penitente que, después de confesar los pecados, espera la absolución de parte del confesor. Nos unimos a ti en esta humildad. Padre, esperamos en tu misericordia.

«Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lucas 23,43)

Te aseguro. Uno de los malhechores crucificados junto a Jesús recibe el don de la fe. La fe le permite una mirada somera, pero sustancial, al misterio de Jesús. Él es inocente. También es poderoso: ha ido a la cruz por amor. Este hombre defiende a Jesús de las imprecaciones del otro malhechor y suplica ser recordado cuando Jesús llegue a su reino.

Reconoce en Jesús al rey de Israel del letrero colocado sobre su cabeza. Es verdad aunque la inscripción haya sido colocada allí con intención irónica. Jesús es rey aunque no posea nada, aunque sea usado para escarnecer a los judíos. El hombre reconoce la gloria de Cristo allí donde otros ven únicamente fracaso y desilusión. Se abandona a la gloria del Señor. Esto se llama fe, el «argumento de las cosas que no vemos» (Heb 11, 1). Con la firmeza propia de este argumento, el Señor le dice lo que sigue.

Estarás conmigo en el paraíso. El Señor da respuesta a la petición del hombre. Petición y respuesta se corresponden. Donde el hombre dice «reino», Jesús coloca la palabra «paraíso». El reino de Jesús es precisamente el paraíso, un lugar que contrasta radicalmente con la situación que los une en este momento. Así como ahora comparten la pobreza, el sufrimiento, la vergüenza y la agonía, también los unirá la sobreabundancia de Dios, el gozo, la honra, el «descanso del Señor». Jesús promete todo esto al hombre resumiéndolo en la palabra «paraíso». No se trata de la consecuencia natural de la muerte, que es, para el hombre del Antiguo Testamento, entrar en el reino de la muerte, en el sheol. Sabemos que el sheol es todo menos un paraíso. Jesús habla de algo diferente, algo que comienza propiamente con él y que viene designado con la palabra «paraíso». Este es regalado al hombre gracias a su fe, la cual lo purifica de la multitud de sus pecados.

Hoy. La realidad prometida va más allá de la sucesión de las horas. Jesús mismo está cerca de salir del tiempo, de entrar en el ámbito de lo definitivo, en el «hoy» de Dios. El día natural va a concluir pronto. Pronto caerá la tarde y llegará la noche. Pronto se cerrarán los ojos de Jesús y los de ese hombre en la oscuridad de la muerte. Pero Jesús ya está hablando de un día sin ocaso. Jesús espera que el Padre no lo abandonará en la muerte y que lo preservará de la corrupción. Lo espera para «muchos», no solo para sí mismo. Se trata de la esperanza cristiana, de una esperanza no lo concierne únicamente a él, sino a «muchos» (cf. Mt 26,28). Jesús ha colocado a este hombre entre ellos. La esperanza es comunión con Jesús. Si la muerte está a punto de unirlos, también los unirá la vida. El hombre está salvado, salvado «hoy», en la esperanza.

Amado Jesús, me has llamado a estar crucificado contigo, a permanecer en la cruz junto a ti. Estoy aquí como el que no merece nada, como el que antes merecería rechazo por sus pecados. Sin embargo, has querido unirme a ti y asumirme en tu cruz. Me has concedido el don de la fe también a mí. Concédeme una fe tan auténtica como la de este hombre, crucificado junto a ti. También yo te reconozco como rey y espero en tu reino. Quiero entrar con mis hermanos y hermanas en tu paraíso. Ábreme las puertas de tu corazón como se las abriste a este hombre.

«Mujer, ahí tienes a tu hijo» «¡Ahí tienes a tu madre!» (Juan 19, 26-27)

Mujer. Jesús se dirige a María llamándola «mujer». El Señor la ha asociado a su sacrificio. Y este tiene una dimensión universal. Jesús está salvando a la humanidad entera. Él asocia a María también a esta universalidad. En este momento, María es más que su madre, más que una israelita. Es «la mujer». Las antiguas representaciones de la crucifixión colocan un cráneo y unos huesos a los pies de la cruz, pues Jesús habría sido crucificado en el lugar donde descansan los restos de Adán. La presencia de los restos de Adán hace referencia a la universalidad del sacrificio del Señor. Adán pecó en sociedad con Eva y ahora Jesús salva a la humanidad en sociedad con María.

Jesús, como varón, no abarca toda la amplitud de la humanidad. Por eso, a su lado es convocada la mujer. Así toda la amplitud de la humanidad puede entrar en el misterio de la salvación. Ella ofrece un sí inmaculado, colocándose con ello en el extremo opuesto a Eva. María está al pie de la cruz como Sponsa Verbi y se deja fecundar inmediatamente por la gracia que brota del sacrificio de Jesús. Aquí, al pie de la cruz, es introducida en el misterio del pecado; no como pecadora, sino como Inmaculada Concepción. Por ello, le afectan espiritualmente las consecuencias del pecado. María da a luz con dolor. La Esposa del Verbo es la Mater dolorosa, tal como la contempló Juan en aquella visión: «Grita con los dolores de parto y el tormento de dar a luz» (Ap 12,2). De este modo, se convierte en «nuestra madre en el orden de la gracia» (Lumen gentium, 61). Por esto es la verdadera Eva, la verdadera «Madre de los vivientes» (Gén 3,20).

Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Jesús designa a Juan como hijo de María. Por supuesto, la fecundidad de María se refiere, en primer lugar, a los discípulos del Hijo, nacidos al pie de la cruz y representados por la figura de Juan. La salvación viene de Cristo, único Salvador del mundo, por medio de su Iglesia. Jesús también designa a María como madre de Juan. La Iglesia es ahora María en su relación con Juan, el discípulo del amor, porque la esencia de la Iglesia es la caridad inmaculada.

En el principio está la Madre Virgen junto al discípulo virgen, unidos en una relación virginal. Esta maternidad, esta filiación, son mucho más que algo emocional: se trata de un hecho teologal, es decir, establecido directamente por Dios. Juan recibe a María entre «sus cosas propias» (Jn 19,27). Desde este momento, el discipulado es inseparable de María, tanto como es inseparable de la caridad. Es incomprensible un discípulo de Cristo que no coloque a María entre «sus cosas propias». Así, lo emocional se vuelve también indispensable: el discípulo cultiva la devoción a María y conecta cada una de sus cosas con ella. Lo hace porque así lo establece Cristo en este momento.

Amado Señor: es conmovedor ver cómo, antes de partir, equipas a tu Iglesia con todo lo necesario para su vida y su misión. Anoche orabas por nosotros ante el Padre, pidiéndole el don de la unidad (cf. Jn 17,21) y que seamos «santificados en la verdad» (Jn 17,17). Ahora nos das como madre a tu propia Madre. Delante de nosotros se extienden siglos enteros en que caminaremos en medio de las persecuciones. Para ello nos ofreces, ahora y en todos los siglos, las consolaciones que vienen de ti. La más grande de todas es la presencia de María. Nos la das como Madre mientras alcanzas el ápice de tu sufrimiento, en el mismo momento en que ella alcanza también el ápice de su propio sufrimiento. En esta situación, tú, Jesús, y tú, Madre, consoláis a la Iglesia, ahora y en la hora de todas las tribulaciones, hasta el fin del mundo.

«¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?» (Mateo 27,46)

¡Dios mío, Dios mío! El inicio de un salmo resuena en Jesús. La Palabra de Dios en persona se hace eco de la palabra de Dios. Es un salmo de súplica en medio del desamparo. Este salmo, desde el inicio, fue más allá de la intención inmediata del escritor sagrado. En este momento, el Hijo de Dios lo cumple desde la plenitud que es, al mismo tiempo, la situación de un hombre atormentado que tiene una profunda necesidad de Dios, precisamente en el momento en el que más siente que le falta. Llama «mío» a Dios, acentuando lo estrecho e, incluso, lo emocional de la relación.

Sabe que están unidos. Desde la eternidad ha conocido la comunión con el Padre: «Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío» (Jn 17,10). En la simplicidad de la unidad divina, lo «tuyo» y lo «propio» designan a las Personas mismas. El Señor añora esta comunión que constituye el fundamento de su ser.

Me has abandonado. Es terrible escuchar esta expresión de los sabios del Señor. Ha pasado el tiempo en que expresaba con plena convicción: «El que me ha enviado está conmigo: no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada» (Jn 8,29). Sus enemigos no han comprendido sus palabras: entienden que ha invocado a Elías. Ni siquiera han percibido el estado en que se encuentra. El Padre y el Hijo han colocado el pecado en el seno de su propia relación, dejando que este produzca un caos y un estertor cuyas dimensiones rebasan cualquier capacidad de comprensión.

Dios ha asumido la tarea de vencer el pecado desde su más profunda intimidad, de «un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo; su amor, contra su justicia» (Benedicto XVI, Deus caritas est, 10). No es que el Padre encarne la justicia y el Hijo la misericordia y estén, así, enfrentados. No: los dos encarnan ambas y asumen el impacto que su colisión produce con tal de que este impacto no nos destruya a nosotros. Un himno de la Liturgia de las horas expresa lo inaudito de la situación: «Nunca estuvo la vida / de la muerte tan dentro, / nunca abrió tan terribles / el amor sus veneros» (Himno ¡Oh, Redentor, oh Cristo!). Es una ventana al misterio del Padre en el sufrimiento de Cristo. Aquí vale también aquella expresión: «El que me ha visto a mí ha visto al Padre» (Jn 14,9).

¿Por qué? Jesús no comprende lo que sucede, por eso interroga al Padre sobre la causa del abandono. Solamente Jesús puede decir con verdad: «Yo hago siempre lo que a él le agrada». Y sin embargo, ha sido abandonado. El Hijo eterno se siente desbordado por lo que sucede. En este lugar podemos vislumbrar el alcance de nuestros pecados, su carácter radicalmente ilógico. Cuando partió del seno del Padre para venir al mundo, dejó a los pies del Padre su omnisciencia.

Es verdad: «No concibió el ser igual Dios» (Flp 2,6). De este modo, se introdujo con plena verdad en la experiencia de ser hombre. Así, fue descubriendo progresivamente la voluntad del Padre a lo largo de su vida. Pero en este momento la voluntad del Padre no puede ser descifrada. ¿Aceptas, Padre, mi sacrificio en favor de la humanidad? ¿Me aceptas, Padre, con mi obediencia de amor, aunque ahora estoy hecho pecado? El Padre guarda silencio. La pregunta del Señor se hunde en el vacío.

Amado Señor, mis pecados te han llevado a esta situación. Quiero, Señor, llorar cuando incluso la capacidad de llorar te es arrebatada. Delante de tu amor, que te ha llevado a estar así, concédeme la contrición. Me duele haberte ofendido. Me duele lastimarte tanto por mis pecados. Todo esto lo has hecho por mí. Y yo, ¿qué he hecho por ti? Perdona mi indolencia y mi tibieza. Todo esto lo has hecho por mí. Y yo, ¿qué haré por ti?

«Tengo sed» (Juan 19,28)

El agua juega un papel importante en el misterio de Jesús. Él dijo a la Samaritana: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva» (Jn 4,10). También dijo: «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá el que cree en mí, como dice la Escritura: De su seno correrán ríos de agua viva» (Jn 7,37-38). San Juan aclara que Jesús se refería al Espíritu Santo «que iban a recibir los que creyeran en él». El agua es símbolo de Espíritu Santo. Jesús mismo estableció el binomio agua y Espíritu (cf. Jn3, 5).

En este momento, Jesús tiene sed. Su sed es física, concreta, una sed mortal. Y al mismo tiempo es un misterio. Como hemos dicho, Dios ha asumido la tarea de vencer el pecado desde su intimidad. Esta intimidad incluye al Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo que es, él mismo, una Persona. La sed de Jesús es la sed de Espíritu Santo. Jesús es la fuente del agua y del Espíritu y, sin embargo, ahora la fuente misma tiene sed. Esto no significa que haya dejado de manar. Por el contrario, cuanta más sed tiene, tanto más la Trinidad hace brotar la fuente de la salvación.

La salvación brota de la cruz. En ella la esta fuente está abierta. Nos acercamos para sacar «aguas con gozo» (Is 12,3). Y es verdad que podemos gozarnos, porque la salvación es un regalo del amor de Dios. Dios recibe consuelo en ello, porque su gloria consiste en que nosotros tengamos vida. Pero la fuente está en el desierto de la pasión. Y Cristo mismo está seco como una roca. Esta agua se nos da gratuitamente, pero ha tenido como precio la sed del Señor y la participación del Padre y del Espíritu en esta sed.

Dios tiene sed. Como dijo a la Samaritana, nos dice también a nosotros: «Dame de beber». Los santos han escuchado con frecuencia la llamada a calmar la sed del Señor, como, por ejemplo, santa Teresa de Calcuta. A ello dedicó su vida. También hoy, y hasta el fin del mundo, el Señor crucificado tiene sed en nuestros hermanos necesitados, abandonados y deprimidos. Ocuparse de ellos con amor es mucho más que altruismo, es una realidad cristológica, es comunión con Cristo. Es compartir el agua viva que brota, no solamente para mí, sino para muchos. Lo puede hacer el sacerdote atendiendo con solicitud a los feligreses que se le encomiendan o una madre atendiendo la necesidad de cuidados y amor de sus hijos. Todo esto, por supuesto, no es únicamente dar, sino también tomar, sacar «agua con gozo de la fuente de la salvación».

Amado Señor: que nunca más permanezca indiferente a tu sed presente en mis hermanos. Quizás tenga delante a un hermano antipático y descortés. Quizá, a un enemigo. Mas te pido que, en ninguna circunstancia, pase de largo con actitud fría y, mucho menos, devolviendo mal por mal. Haz que devuelva el bien, una sonrisa, una mirada de amor. Esto significa unirme un poco a tu sed, posponer mis necesidades o incluso abandonarlas. Tú me das fuerza para ello, Señor, desde la cruz. Sí, con tu gracia, te daré de beber.

«Todo está cumplido» (Juan 19,30)

Está cumplido. Jesús llega a la parte final de su agonía. Se encuentra al límite de sus fuerzas. Había dicho en una ocasión: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra» (Jn 4,34). Hacer la voluntad del Padre lo ha sostenido y le ha dado fuerza para llegar hasta aquí. El trabajo de llevar a cabo la obra del Padre es algo que lo desgasta, pero que, al mismo tiempo, lo sostiene.

Ha cumplido la misión que compete a su vida terrena. Por medio de Jesús, Dios se ha hecho presente en medio de su pueblo, consolándolo. Ha fundado su Iglesia en María y Juan, en el ministerio de Pedro y en el sacerdocio. Ha dado el evangelio a la Iglesia y ha instituido los sacramentos. Ha cumplido las profecías según las cuales «el Mesías tenía que padecer» (Lc 24,46). Se ha ofrecido al Padre por nosotros, para el perdón de los pecados. Nos ha amado hasta el extremo. Ha cargado con todo esto y lo ha conducido hasta su fin, que es la glorificación del Padre.

Todo. Jesús realiza la obra del Padre de modo integral. No ha dejado cabos sueltos. Esto lo ha implicado del todo. Ha consumado la obra del Padre dejándose consumir por ella. De ello podemos aprender. El Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros cumplir un aspecto de su obra en el mundo, según la vocación de cada uno. Cuando cumplimos esta tarea, con frecuencia decimos: «Hago lo que puedo». Y está bien.

Al mismo tiempo, mirando al Señor en la cruz, podemos abrirnos a más. La experiencia de nuestras limitaciones no debe convertirse en conformismo. Estas palabras pueden ser una llamada a estar disponibles para que «salgan las cuentas» del Señor, aun a costa de llegar a la agonía final. ¿Escuchamos la llamada? Este camino, por supuesto, es obra de la gracia, una obra que requiere de nosotros apertura a la gracia del «más», del «todo», del «hasta el extremo» (Jn 13,1). No es voluntarismo: es seguimiento del Señor, es unión con él. Solo así es posible.

Todo está cumplido. Estas palabras tienen la forma de una oración. Es una declaración ante el Padre. Jesús le presenta su obra terminada. Lo hace humildemente, sin exigir que sea aceptada. La ofrece como una oblación. Corresponderá al Padre, si así lo quiere, aceptarla. Esta presentación del Señor es al mismo tiempo abandonar su obra, deponerla ante la presencia del Padre, entregársela para que él obtenga de ella lo que quiera.

Amado Señor: con frecuencia me he cerrado a la gracia del más. Con frecuencia me he acomodado en el camino, he dejado de caminar. Perdóname. Tú me miras desde la cruz y me llamas. Me dices: dame tu corazón. Solo tú puedes hacer el milagro de que este corazón supere su tibieza y arda con el fuego de la caridad. Quiero responder a tu llamada. Ayúdame a asumir mi tarea con amor, el amor que mueve a la acción. El amor que alimenta y da fuerzas para llegar hasta la meta. Me has amado hasta el extremo. Que yo te ame, con tu gracia, de este mismo modo.

«Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46)

Padre. Las últimas palabras de Jesús son una oración al Padre. Tender hacia él, de quien procede, ha sido la constante de su vida en la tierra. El Padre estuvo continuamente en sus labios y en su corazón. Puso a los hombres en contacto con el Padre, les enseñó cómo dirigirse a él, qué pedirle. Lo manifestó como un Padre misericordioso. Ahora también Jesús toca a la puerta de su misericordia. Se ha convertido en el último entre los últimos. Al mismo tiempo, sigue siendo el Hijo eterno. Asumió los pecados por amor y obediencia al Padre. Por eso, aunque «hecho pecado», sigue siendo el Hijo santo de Dios. Invocar al Padre es reconectar con su propio origen. Referirse a él es lo más necesario para Jesús.

En tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor debe morir abandonado, sin experimentar la eficacia de su obra; morir en el más absoluto despojamiento, no solo corporal, sino también espiritual. El final ha llegado y, también ahora, el Padre guarda silencio. No muestra signo alguno de haber aceptado el sacrificio. Podemos vislumbrar la angustia que embarga al Señor. Mas ¿qué hace? Confía en el Padre. Lo ama por completo. Ora. Encomienda su espíritu, que es lo único que le queda. Espera en su bondad, representada por esas manos que acogen y sostienen. No experimenta estas manos, las cuales son ahora solo una añoranza.

Encomiendo mi espíritu. Al morir, el Señor se comporta como un creyente. Hace lo que todos debemos hacer en ese momento: rogar al Padre que reciba nuestro espíritu. Puede ser que nos hagamos una representación de lo que significa morir. El paso de la muerte será, sin duda, muy penoso. Cuán penoso sea lo sabremos únicamente en el momento en que suceda. Paradójicamente, hay que vivir la muerte para saber lo que es. Por la fe sabemos, no obstante, lo que significa morir «en el Señor». Sabemos que al morir no nos hundimos en la nada. Sabemos que se trata de un paso que tiene, en el otro lado, un apoyo firme para seguir caminando.

En la muerte tenemos el consuelo de la fe. Cuando recorramos este camino, atravesaremos un camino ya andado por el Señor. El Señor nos abrió un camino seguro a través de la muerte, por medio de su muerte. Pero esta fue muy diferente. Ninguna muerte cristiana es como la del Señor. Muchos mártires lo han seguido a través de un sufrimiento físico semejante al suyo, pero ninguno lo ha seguido por el camino de su abandono. De aquí, y solo de aquí, brota el consuelo con que podemos contar a la hora de la muerte.

La muerte del Señor es fecunda, es capaz de dar vida. Esta fecundidad nos ha sido regalada por amor. Pero no la experimenta para sí mismo. El consuelo del cristiano no quita a la muerte su carácter penoso. Pero podemos asumirla como un seguimiento del Señor por el camino de la suma pobreza espiritual.

Amado Señor: cuando todo parece estéril, cuando las cosas parecen no tener sentido, ayúdame a perseverar en la fe y la caridad. Jesús, tú me enseñas que, a pesar de todo, las manos del Padre se extienden para salvarme. Que no me domine la angustia ni el miedo. Que me abra, en ese momento, a la fuerza vivificadora que brota de tu agonía.

Ayuda a Infovaticana a seguir informando