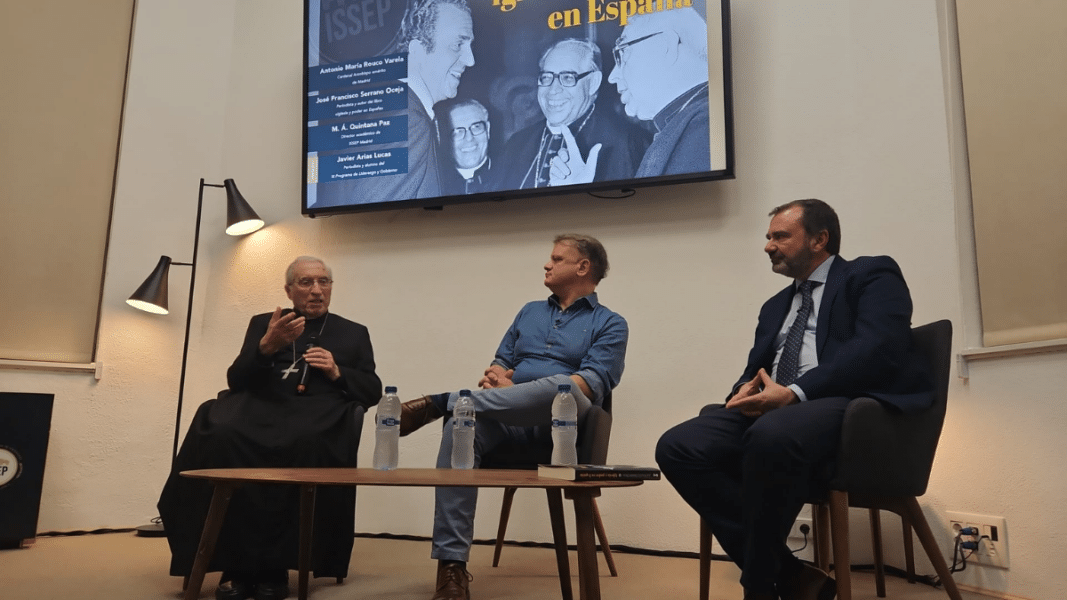

Ayer, mientras escuchaba al cardenal Rouco Varela en el ISSEP —y vaya, qué delicia es oírle—, me vino a la mente una reflexión un tanto incómoda: ¿por qué esperamos siempre a que nuestros obispos y cardenales estén al borde de la jubilación o la irrelevancia para escuchar sus voces realmente audaces? ¿Acaso la valentía es un lujo reservado a quienes ya no tienen nada que arriesgar? Es como si el acto de ser obispo en activo conllevase una cláusula implícita: “Prohibido ser valiente hasta próximo aviso.”

Lo cierto es que si nos fijamos en la Iglesia de los primeros mil años, la situación era bastante distinta. Antes, el obispo era elegido entre sus propios sacerdotes y, curiosamente, eso le daba un nivel de libertad y autonomía que, visto desde hoy, parece utópico. ¡Imaginen! Un obispo que responde a su comunidad en vez de preocuparse por si en Roma han cambiado los vientos.

Un obispo que no necesita esperar a que su voz sea irrelevante para ser auténtico. La Iglesia de entonces podría parecer una especie de rebelión ordenada desde la perspectiva moderna. Hoy, sin embargo, las cosas son distintas: los obispos se apresuran a sintonizar la emisora de Roma para no desafinar ni una nota… hasta que, claro, ya no les queda nada que perder.

Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿será que en esta obsesión de mirar tanto a Roma nos hemos perdido de vista a nosotros mismos? Quizá ese temor al poder político y a las corrientes progresistas que vienen de la cima ha convertido a muchos en meros ecos, repitiendo discursos suaves y aprobados para no levantar polvo.

Quizá algún día, no tan lejano, podríamos ver el retorno de obispos que recuperen aquella audacia de los primeros siglos, cuando la valentía no era una «moda de despedida», sino una característica del cargo.