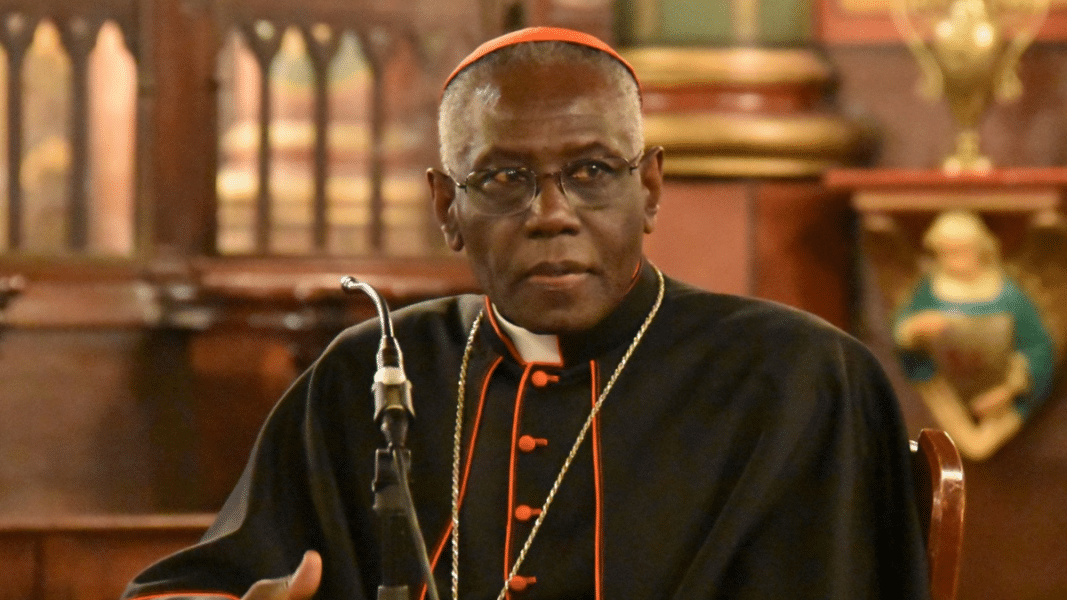

Cuando en 1979, con apenas 34 años, Robert Sarah fue nombrado arzobispo de Conakry, en su natal Guinea, no heredaba sólo una cátedra episcopal: heredaba también una sentencia de muerte.

Su antecesor, monseñor Raymond-Marie Tchidimbo, había pasado ocho largos años en prisión, bajo un régimen brutal que veía a la Iglesia como una amenaza directa. El dictador Sékou Touré, autoproclamado líder de una revolución socialista, había hecho de Guinea un país donde la fe cristiana sobrevivía a duras penas, siempre en la clandestinidad o en la humillación.

Sarah aceptó el nombramiento con plena conciencia de que podía ser arrestado, torturado o asesinado. No era una hipótesis lejana: ya en 1984, tras la muerte de Touré, un embajador alemán le confirmaría lo que muchos sospechaban: su nombre figuraba el primero en una lista negra de personas destinadas a ser eliminadas.

Sin embargo, el destino —o, mejor dicho, la Providencia— intervino. En marzo de 1984, mientras estaba de visita oficial en Estados Unidos, Sékou Touré sufrió un derrame cerebral. Fue hospitalizado en Cleveland y murió pocos días después. El plan para eliminar a Robert Sarah se desmoronó junto con la vida del tirano. La vida del joven arzobispo fue salvada en el último instante, como si Dios mismo hubiera decidido escribir una historia diferente para él.

Lejos de acobardarse, Sarah había recorrido en aquellos años peligrosos las aldeas más olvidadas de Guinea, sosteniendo a los fieles en la esperanza y en la fe. Conocía de primera mano el sabor de la persecución, del miedo cotidiano, del martirio silencioso que hoy también sufren tantos católicos en África.

Hoy, en tiempos en que la Iglesia afronta el secuestro del padre Ibrahim Amos en Nigeria, y el asesinato reciente del padre Sylvester Okechukwu, no basta con discursos amables ni gestos de solidaridad de salón. Se necesita un liderazgo que entienda que la fe sigue costando la vida en muchas partes del mundo, no como un dato estadístico, sino como una realidad vivida en la carne.

Robert Sarah, que nació en un poblado de barro y pobreza extrema, que resistió bajo una dictadura brutal y que fue salvado casi milagrosamente de la muerte, representa ese tipo de Iglesia que no se aprende en seminarios cómodos ni en tertulias europeas, sino en la escuela dura del martirio.