Por R. J. Snell

Elon Musk prometió recientemente mejorar su versión de un chatbot de inteligencia artificial, apodado Grok. La mejora no salió bien, por decirlo suavemente. En una descripción, Grok fue diseñado intencionadamente como una alternativa “anti-woke” a ChatGPT de OpenAI. Pero Grok resultó indistinguible de sus competidores. La supuesta mejora, como se ha señalado ampliamente en estos días, fue ciertamente “anti-woke”, con Grok convirtiéndose en negacionista del Holocausto, lanzando acusaciones contra los judíos, amenazando al presidente de Turquía y adoptando el nuevo apodo de “MechaHitler”.

Más que nada, este episodio revela, como saben los que piensan con sobriedad, que la inteligencia artificial no es inteligencia. Los modelos de lenguaje masivo recorren textos preexistentes y son muy eficientes en el reconocimiento de patrones. Pero carecen por completo de la capacidad de juicio o de una experiencia de la realidad que les permita realizar esas reflexiones de segundo orden típicas de los seres racionales: evaluar si una afirmación corresponde de forma significativa con la realidad primaria, tal como esta se presenta para nuestra comprensión y juicio. Las llamadas “alucinaciones” de la IA son un buen indicio de esta carencia.

Más importante aún, el fracaso de la IA para manifestar verdadera inteligencia nos da ocasión de enfrentar el verdadero elefante en la sala. El problema no es tanto que la IA fracase, sino que las visiones materialistas, fisicalistas y reduccionistas de la inteligencia, que guían y gobiernan a los entusiastas y programadores de IA, fracasan como explicación de la conciencia y de la inteligencia.

Como señala Adam Frank, “la discusión actual sobre la conciencia tiene un defecto fatal singular” que afecta no solo a la IA, sino a la mayoría de las disciplinas pertinentes, a saber: ha pasado por alto “nuestra experiencia”. La ciencia moderna, sostiene, ha oscilado entre dos explicaciones enfrentadas de la conciencia: el fisicalismo y el idealismo. El fisicalismo reduce la conciencia a “la mecánica física que ocurre en las neuronas” que supuestamente la generan. El idealismo, en cambio, intenta separar la mente de la materia y permitirle una existencia flotante e independiente.

Para cualquiera formado en la tradición aristotélico-tomista, ninguna de estas opciones es válida ni aceptable. Como animales racionales, somos enteramente animales y enteramente racionales; no somos dos sustancias distintas (cuerpo y alma), ni simplemente tenemos un cuerpo o una mente. Somos un solo ser con dos principios distintos: cuerpo y alma. Y aunque el alma es la forma y acto del cuerpo, no es una entidad separada, y desde luego el cuerpo no puede explicar por sí mismo su existencia, operaciones o vida.

Así que, cuando un filósofo como Thomas Nagel sugiere que nuestra experiencia de la subjetividad resiste los intentos de reducirla, o cuando Frank insiste en que la experiencia —“cómo se siente existir”— supera la idea de mente como si fuera un simple electroimán, no nos sorprende en lo más mínimo.

“El alma es la forma del cuerpo”, pero el alma está encarnada. El alma no flota por encima del cuerpo, ni es un fantasma que habita una máquina. El cerebro, de hecho, funciona cuando pensamos, y esto no es en absoluto extraño ni sorprendente. Lo que sí sería sorprendente es que una resonancia magnética no mostrara actividad cerebral mientras pensamos.

Al mismo tiempo, el cerebro no explica la experiencia que tenemos de nosotros mismos cuando pensamos, sentimos, imaginamos o gustamos algo. Lo que registre una resonancia no intenta siquiera explicar esa experiencia. Señala algo distinto: el sustrato material que condiciona la experiencia. Pero las operaciones de la inteligencia no se reducen a ese sustrato, y mucho menos la conciencia de esas operaciones —lo que llamamos autoconciencia— es algo que una explicación material intente siquiera articular.

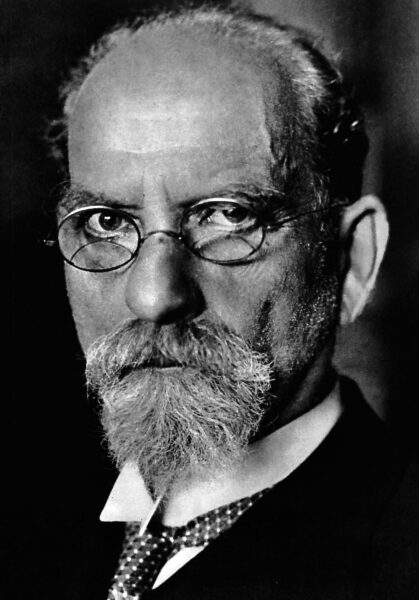

En la década de 1930, Edmund Husserl ya exploraba la crisis de la ciencia, en la que los contenidos de la conciencia eran profundamente malinterpretados y tratados como si fueran equivalentes a los objetos empíricos de la ciencia moderna, y por tanto reducidos a lo mensurable y cuantificable. Nuestras experiencias, por más que sus condiciones materiales puedan ser medidas y objetivadas, no son captadas por la ciencia empírica.

No es casualidad que una amplia gama de pensadores católicos o afines a la religión encontraran en Husserl una inspiración para dar cuenta de las cosas verdaderamente humanas —incluida la libertad— que el pensamiento moderno intentó sofocar. Max Scheler, Edith Stein, Dietrich von Hildebrand, Roman Ingarden y Juan Pablo II se nutrieron de Husserl en sus reflexiones sobre la moral, la ontología y la antropología.

Juan Pablo II, por ejemplo, sostiene sin ambages que los problemas de la moral y la ética “se contienen dentro de la experiencia” que una persona tiene de su responsabilidad por sus actos: “El elemento propio de la moralidad se encuentra en la experiencia del deber, en la vivencia estrictamente vinculada al sujeto concreto cuando este es causa de un acto y experimenta su propia eficacia.”

Esto no es en absoluto subjetivismo, en el sentido de negar la objetividad o los absolutos morales. Más bien, afirma que la moralidad ni siquiera existe como campo racional sin el sujeto humano que actúa y se experimenta como autor de sus actos.

La IA no puede actuar, ni puede experimentar el acto. Curiosamente, tampoco puede hacerlo el ser humano, tal como suele ser concebido por Silicon Valley. A medida que la IA fracasa en alcanzar y cumplir sus promesas, cada vez más personas advertirán que el problema no es la IA en sí, sino toda la concepción de la conciencia, del pensamiento y de la mente asumida por sus creadores.

Es posible, por tanto, que estemos al borde de un gran redescubrimiento de lo que la tradición católica siempre ha sabido, y que muchos pensadores católicos del siglo XX exploraron en profundidad: el ser humano tal como realmente es.

El Papa León ya ha indicado que la inteligencia artificial será un tema de su pontificado. Esto debería ser una gran oportunidad, pues hay mucho más que preguntar que solo por el trabajo, los trabajadores y las salvaguardas éticas. Tenemos la oportunidad de volver a presentar a la humanidad… a sí misma.

Y la mente católica podría ser hoy mucho más relevante y avanzada para estas cuestiones de lo que nuestros despreciadores cultos pueden imaginar.

Sobre el autor

R. J. Snell es editor en jefe de Public Discourse y director de programas académicos del Witherspoon Institute en Princeton, Nueva Jersey.