(Massimo Faggioli en Commonweal Magazine)-La pausa de un año entre la primera y la segunda asamblea del Sínodo sobre la sinodalidad comenzó con el papa Francisco disciplinando a dos de sus críticos más abiertos.

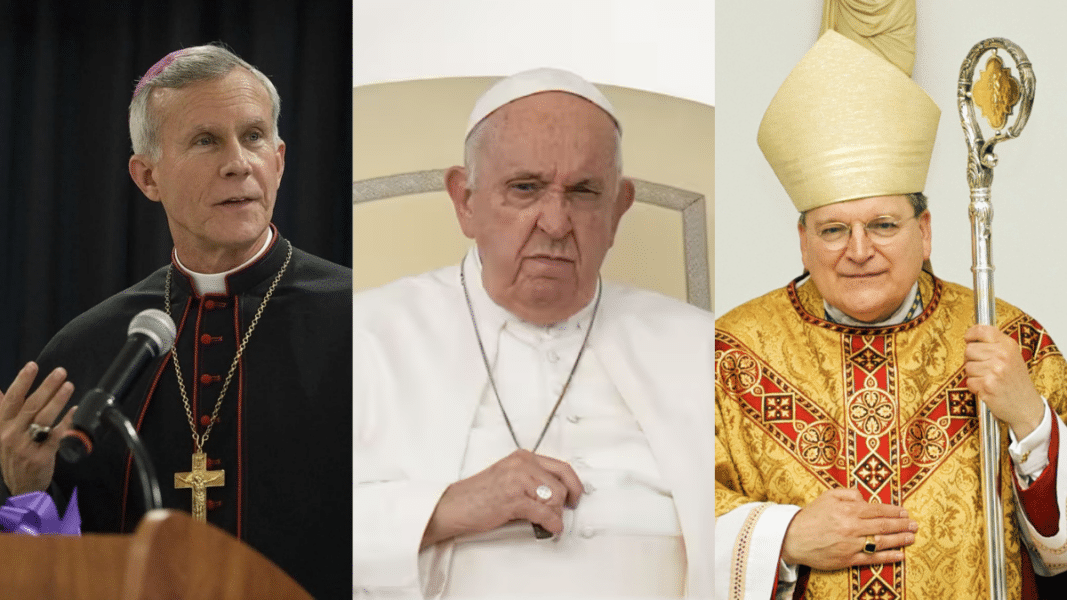

En primer lugar, destituyó al obispo Joseph Strickland como cabeza de la diócesis de Tyler, Texas; días más tarde, expulsó al cardenal Raymond Leo Burke de su apartamento subvencionado por el Vaticano y le quitó el salario que recibía como cardenal retirado.

Como una cuestión de procedimiento, la decisión de Strickland fue un caso sencillo: seguir las medidas que la Iglesia proporciona -en este caso, una visita apostólica- en relación con el derecho del pueblo de Dios a ser gobernado por el pastor de la diócesis, y garantizar el respeto de todos aquellos, incluido el clero, bajo la jurisdicción de un obispo diocesano.

El caso de Burke es diferente, y dice algo más sobre esta fase del pontificado de Francisco. Independientemente de la opinión que cada uno tenga sobre la teología de Burke o la compañía que frecuenta, la forma en que su castigo ha sido manejado y comunicado a través de canales no institucionales habla claramente de lo que Francisco piensa sobre el colegio cardenalicio y la dignidad del propio título de «cardenal».

Francisco intentó eliminar la corte papal no yendo a vivir en el apartamento papal sino a Santa Marta; al mismo tiempo, debilitó los órganos intermedios, especialmente el colegio cardenalicio y la secretaría de Estado. Un ejemplo de ello es la historia del cardenal Giovanni Angelo Becciu, que era el segundo funcionario de mayor rango en la Secretaría de Estado del Vaticano cuando fue destituido por Francisco en septiembre de 2020 mientras estaba en el centro de un juicio histórico por delitos financieros; en abril siguiente, Francisco eliminó el derecho de todos los cardenales a ser juzgados por el papa. A partir del inicio del juicio de Becciu, Francisco publicó la constitución de reforma de la curia romana (marzo de 2022) y la nueva constitución para el Estado de la Ciudad del Vaticano (mayo de 2023), que han aumentado los poderes papales a expensas de otros organismos eclesiásticos.

Aunque el papa tenga un poder «supremo, pleno, inmediato y universal», no es absoluto; es decir, el papa está sujeto a la supremacía de la ley divina natural y positiva. Y ciertos usos del poder papal pueden resultar contraproducentes. Burke, exprefecto de la Signatura y arzobispo emérito de St. Louis, recibe generosas ayudas económicas de aliados en Estados Unidos; una posible consecuencia no deseada del castigo de Francisco puede ser dar poder a Burke a la manera de los «cardenales de la corona» de principios de la Edad Moderna. Y Burke sigue siendo cardenal, conservando el derecho a participar en un cónclave hasta que cumpla ochenta años, el 30 de junio de 2028.

Sin embargo, no es una coincidencia que las medidas de Francisco se dirigieran a dos prelados estadounidenses. Sus casos forman parte de la cuestión más amplia de cómo ha evolucionado el catolicismo conservador estadounidense, que puede dividirse en tres fases generales. La primera es la oposición en Norteamérica a Francisco -el primer pontífice latinoamericano-, que en la última década ha crecido significativamente. Los primeros signos de inquietud fueron evidentes en el verano de 2013, mucho antes de que Francisco anunciara lo que en los meses venideros desencadenaría la oposición más ruidosa y organizada que vemos ahora. Más tarde, en el otoño de 2013, hizo los primeros gestos evidentes que señalaban el cambio respecto a sus dos predecesores: el anuncio de las asambleas sinodales de 2014-2015 (familia, matrimonio, católicos LGBTQ), y luego la publicación de Laudato si’ y Amoris laetitia. Pronto, la oposición aumentó notablemente hasta que, en 2018, los críticos de Francisco intentaron utilizar las revelaciones sobre el excardenal Theodore McCarrick y los propios errores de Francisco en relación con los abusos clericales en Chile para derrocar a un papa legítimamente elegido. Los esfuerzos no solo fracasaron, sino que también quedaron desacreditadas sus figuras más temerarias, quizás ninguna más que el exnuncio papal en Estados Unidos, el arzobispo Carlo Maria Viganò. No obstante, los críticos se reagruparon y desde entonces han adoptado una estrategia diferente (salvo Strickland, cuyas críticas abiertas le hicieron merecedor de las sanciones que se le impusieron). Esa estrategia se basa más en el juego a largo plazo: no esperar al final del pontificado de Francisco, sino construir una red intelectual y clerical católica de «nueva generación» entre los segmentos tradicionalmente papalistas y ultramontanos de la Iglesia estadounidense y las élites católicas conservadoras.

La segunda fase es el cambio de actitud de los católicos conservadores y tradicionalistas hacia el Vaticano II. A principios del periodo posterior al Vaticano II, las polémicas contra las reformas y la teología conciliares se limitaban generalmente a los medios de comunicación católicos independientes y a los comentaristas de revistas marginales animadas por el ultramontanismo decimonónico (Triumph, The Wanderer, The Remnant). La naturaleza de la oposición al Vaticano II empezó a cambiar en los años 90, mostrando signos de neoconservadurismo, que duraron hasta la elección de Benedicto XVI. Luego, durante su papado, el neoconservadurismo católico se transformó en neotradicionalismo, mientras que la legitimidad y la autoridad del Vaticano II pasaron a definirse dentro de los estrechos límites de una interpretación antiliberal estadounidense de las enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Esta evolución no puede separarse de la forma en que los medios de comunicación y las tecnologías de la información han cambiado desde el Concilio. La atención que los medios de comunicación prestaron al Concilio Vaticano II contribuyó a crear una impresión positiva en el mundo en general, pero también contribuyó a la reacción en contra, dando voz a quienes creían que simbolizaba el «catolicismo descarriado». La llegada de internet ayudó a amplificar aún más estas voces, y luego las redes sociales llevaron las cosas a un nivel aún más alto. Y no se trataba solo de las plataformas en sí: todo un nuevo ecosistema con su propio lenguaje tomó forma, más allá de los principales canales eclesiales, académicos y periodísticos. También surgieron nuevos tipos de comunicación: se crearon audiencias en torno a la televisión por internet, los podcasts, YouTube y otros canales de vídeo que difundían el catolicismo «fundamentalista», además del tradicionalismo a la antigua usanza. Esto se sumó a los medios ya establecidos, como EWTN y sus filiales, que también han experimentado un crecimiento, «democratizando» así el mensaje tradicionalista que, a principios del periodo posterior al Vaticano II, se limitaba sobre todo a las publicaciones más pequeñas.

El auge del «conservadurismo del agravio», las incursiones católicas neoconservadoras en la política estadounidense durante las tres últimas décadas y los debates en curso sobre el papel de la religión en la plaza pública han contribuido a redefinir el tradicionalismo como oposición al Vaticano II. Esto, a su vez, ha fomentado una alineación entre el catolicismo políticamente conservador y el evangelicalismo blanco. Una nueva generación de líderes católicos en el clero, el mundo académico y empresarial entiende la «tradición católica» no como algo dado -una noción definida de lo que todo el mundo está de acuerdo en que es católico-, sino como otra opción en el mercado de las identidades católicas. Así pues, Strickland no representa en absoluto esa visión a la antigua de la «tradición católica», sino que ha surgido paradójicamente de lo que el teólogo Peter Berger llamó «el imperativo herético«. El catolicismo de Strickland está más centrado, no menos, en los deseos individuales idiosincrásicos y narcisistas y en el mismo liberalismo hedonista que cree estar excoriando.

Esta forma de tradicionalismo no desaparecerá pronto. Con el declive del papel de la teología en la cultura popular y académica (incluidos los colegios y universidades católicos), siguen surgiendo nuevas subculturas católicas: escuelas clásicas K-12 [toda la carrera escolar]; programas de «estudios católicos» y «humanidades» en universidades religiosas; centros de pensamiento cristiano en universidades seculares y nuevas revistas cristianas. En la mayoría de los casos, reflejan una ortodoxia católica resuelta y antiliberal, moldeada por las interpretaciones políticas estadounidenses de Juan Pablo II y Benedicto XVI y combinada con un enfoque polémico del Vaticano II. Estas expresiones de la «tradición» son más sutiles y aparentemente más sofisticadas que los burdos pronunciamientos de Strickland, y por tanto es probable que trasciendan el ámbito de las redes sociales y sigan ejerciendo una mayor influencia en el catolicismo estadounidense.

La tercera fase afecta al cristianismo global. Se pueden encontrar tipos análogos al tradicionalismo de Strickland en las iglesias ortodoxas orientales que siguen el ejemplo del patriarcado de Moscú. Estos tradicionalistas intentan deshacer la adaptación de la enseñanza de la Iglesia al liberalismo tardío, al tiempo que se oponen a la inculturación y el desarrollo de la tradición. No solo pretenden «proteger el magisterio de la contaminación», sino también movilizar a los laicos militantes en pos de objetivos políticos, a nivel local, nacional e internacional, tanto a nivel eclesiástico como legislativo. No expresa en modo alguno el ecumenismo posterior a 1948, que consistía en el acercamiento eclesial, la comunión y la unidad. Es una reagrupación internacional del cristianismo a lo largo de las líneas de falla de los derechos LGBTQ, el papel de la mujer en la Iglesia, el aborto y la eutanasia, el matrimonio tradicional y la familia, y la «libertad religiosa».

Durante mucho tiempo se ha considerado que la década de 1960 fue decisiva para el encuentro del cristianismo con la modernidad secular y pluralista. En cuanto al impacto de la modernidad secular en las relaciones entre las diferentes tradiciones cristianas, la década de 1990 -con la explosión de las guerras culturales- fue crucial. Ahora, pasados poco más de diez años del papado de Francisco, hemos pasado a un cristianismo global que refleja más el hemisferio sur, y en Estados Unidos, un catolicismo y protestantismo que es, para ser francos, menos «blanco» y menos «masculino». Es difícil no ver a Strickland y lo que representa como una reacción a esta nueva realidad demográfica.

Y además de todo esto, la sana eclesiología de una iglesia local, en la que las relaciones personales y las celebraciones sacramentales son fundamentales para la comunidad cristiana, está siendo suplantada por una versión despersonalizada y deslocalizada de la religión vivida, parte de una desconfesionalización y una desculturización más amplias de las identidades religiosas. Al menos el arzobispo Marcel Lefebvre, antes y después de convertirse en cismático, había publicado libros que articulaban un rechazo teológico del Vaticano II. Hoy en día, lo que se premia es la capacidad de proyectar una versión simplificada y estereotipada de la tradición católica, despojada de su complejidad intelectual y su riqueza espiritual: el catolicismo como meme. La actuación de Strickland en noviembre en Baltimore, prácticamente haciendo un piquete en el hotel donde se reunía la Conferencia Episcopal estadounidense, fue solo eso: una actuación. Y la actuación muestra ahora signos preocupantes de estar sustituyendo a lo que se conocía como testimonio.