Publicamos en su festividad esta homilía de monseñor Alberto José González Chaves, que nos invita a contemplar en María Goretti la fidelidad radical al Evangelio incluso hasta el martirio.

Homilía de Alberto José González Chaves en la festividad de Santa María Goretti

María Goretti, Marietta. Casi tres meses le faltaban para cumplir doce años. Aquellos once y pico de su existencia fueron suficientes. “Timor Domini Thesaurus eius”, diremos en la breve antífona de comunión: su tesoro fue el temor del Señor.

“El que odia su vida en este mundo la salvará”. Qué palabra tan fuerte del Señor y con qué exigencia la han vivido los santos mártires. Ese salvará la vida.

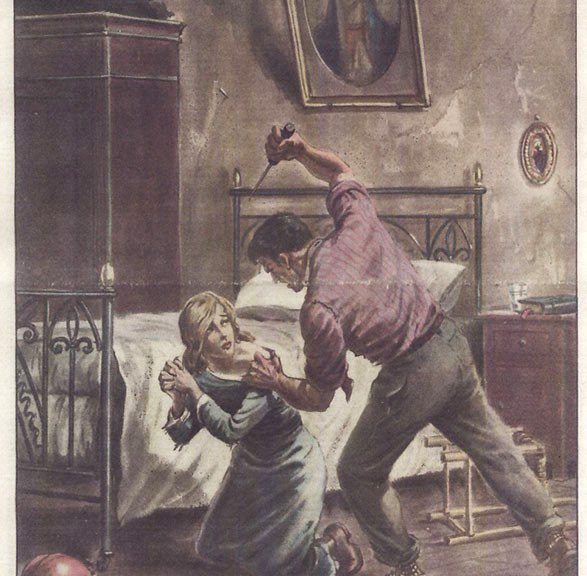

En el centenario de la muerte de esta niña, tan brutalmente asesinada por aquel hombre que se enloqueció cuando, al ir a violar su virginidad, encontró la oposición de la enérgica ternura de aquella chiquilla… al cumplirse, digo, el centenario —ella murió en 1902 y en 2002, cuando estaba ya muy ancianito, el santo Papa Juan Pablo II— escribió una carta al obispo de Albano, a donde pertenece Neptuno, donde murió María Goretti. Era monseñor Agostino Vallini, vicario de Roma.

Y Juan Pablo II le recordaba la bárbara muerte por apuñalamiento de María Goretti en el hospital de Neptuno, a donde había sido trasladada desde la aldea de La Ferriere, en el Agro Pontino. Y decía el Papa:

Por su historia espiritual, por la fuerza de su fe y por la capacidad de perdonar a su asesino, se sitúa entre las santas más amadas del siglo XX”.

María Goretti fue una muchacha a la que el Espíritu de Dios dio la valentía de permanecer fiel a la vocación cristiana hasta el sacrificio supremo de su vida. Esto quiere hacer con nosotros estos días el Espíritu Santo: darnos, en nuestras circunstancias, la valentía de permanecer fieles a nuestra vocación cristiana, también hasta el sacrificio supremo de nuestra vida. Si la sacrificamos cada día…

Y añadía el Papa:

la joven edad, la falta de instrucción escolar y la pobreza del ambiente en el que vivía no impidieron a la gracia manifestar en ella sus prodigios. Más aún: precisamente en esas condiciones se manifestó de modo elocuente la predilección de Dios por las personas humildes.

Vuelven a la memoria las palabras con las que Jesús bendice al Padre celestial por haberse revelado a los pequeños y sencillos, más bien que a los sabios e inteligentes del mundo. También una enseñanza para nosotros: ¿cómo en mí, tan pobre, tan ignorante, tan inconstante, tan inestable, tan atolondrado, tan carente de todo, tan indigno por todos los conceptos, cómo puede brillar en mí la gracia de Dios?

Pues precisamente por eso, decía el Papa en esa carta, porque Dios tiene predilección por los últimos.

Por eso elevó a esta muchachita cuya madre, viuda, había emigrado desde un lugar más lejano de Italia a aquellos alrededores de Roma —zonas pantanosas que requerían mucha mano de obra pagada miserablemente. Y así, en ese ambiente de pobreza, creció y se santificó esta muchachita, a la cual se vuelven hoy nuestros ojos y cuyo martirio, decía el Papa, inauguró lo que se podría llamar el siglo de los mártires: el siglo XX.

Los mártires cristeros en México. Los mártires de la Cruzada Española en nuestra patria. Los mártires en las cámaras de gas de Hitler en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Los mártires incontables de las persecuciones comunistas. Los mártires contemporáneos en países con minorías cristianas en Oriente, cuyas iglesias son invadidas en medio de las funciones litúrgicas y regadas de sangre que se une a la del divino Mártir del altar.

Eso sigue sucediendo hoy, ya no en el siglo XX, sino en el XXI. Pero el XX ha sido el siglo de los mártires.

María Goretti —decía Juan Pablo II hace veinte años— nació en Corinaldo, en Las Marcas, el 16 de octubre de 1890. Por tanto, como hemos dicho, le faltaban tres meses y diez días para cumplir los doce años cuando murió. Tuvo que emprender muy pronto, junto con su familia, el camino de la emigración, llegando tras varias etapas a La Ferriere di Conca, en el Agro Pontino.

A pesar de las dificultades de la pobreza, que no le permitieron ni siquiera ir a la escuela, la pequeña María vivía en un ambiente familiar sereno y unido, animado por la fe cristiana, donde los hijos se sentían acogidos como un don y eran educados por los padres en el respeto a sí mismos y a los demás, así como en el sentido del deber cumplido por amor a Dios. Esto permitió a la niña crecer de modo sereno, cultivando una fe sencilla pero profunda.

La Iglesia ha reconocido siempre a la familia la función de lugar primero y fundamental de santificación para cuantos forman parte de ella, comenzando por los hijos. En ese ambiente familiar, María asimiló una sólida confianza en el amor providente de Dios, confianza que se manifestó particularmente en el momento de la muerte de su padre a causa de la malaria. “Ánimo, mamá, Dios nos ayudará”, dijo la niña en aquellos momentos difíciles, reaccionando con fuerza al grave vacío producido en ella por la muerte de su padre.

En la homilía para su canonización, el Papa Pío XII definió a María Goretti como “la pequeña y dulce mártir de la pureza”, porque, a pesar de la amenaza de muerte, fue fiel al mandamiento de Dios.

Esto es un ejemplo luminoso para la juventud, a la que hoy le cuesta comprender la belleza y el valor de la castidad. El comportamiento de esta joven santa denota una percepción elevada y noble de su propia dignidad y de la ajena, que se reflejaban en las opciones diarias, confiriéndoles plenitud de sentido humano.

La sociedad de hoy está permeada de una cultura que sobrevalora el aspecto físico en las relaciones entre el hombre y la mujer. Y frente a esto, la Iglesia defiende la castidad, así como defiende la familia, ante las muchas amenazas que se ciernen actualmente sobre su unidad y estabilidad.

El principal derecho de los hijos —decía el Papa— es el de ser educados en el amor, para que afronten la vida con confianza y fortaleza.

Otro aspecto de María Goretti ponía de relieve Juan Pablo II: el testimonio heroico del perdón ofrecido a su asesino y el deseo de volver a encontrarse con él un día en el Paraíso. El perdón —añadía el Papa— en el pensamiento de la Iglesia no significa relativismo moral o permisivismo, sino reconocimiento pleno de la propia culpa y aceptación de las propias responsabilidades como condición para recuperar la verdadera paz y reanudar confiadamente el propio camino hacia la perfección evangélica.

¡Ojalá! —suspiraba San Juan Pablo II— que la humanidad avance con decisión por la senda de la misericordia y del perdón.

El asesino de María Goretti reconoció la culpa cometida, pidió perdón a Dios y a la familia de la mártir, expió con convicción su crimen, y durante toda su vida mantuvo esta disposición de espíritu. La madre de la santa, la señora Asunta, le ofreció sin reticencias el perdón de la familia en la sala del tribunal donde se celebró el proceso.

Y decía muy bonitamente Juan Pablo II: no sabemos si fue la madre quien enseñó el perdón a su hija o si el perdón ofrecido por la mártir en su lecho de muerte determinó el comportamiento de su madre.

El día de su funeral las gentes decían de aquella pequeñuela: ha muerto una santa. Y enseguida se extendió su devoción por el mundo entero, y esto hizo que fuese rápidamente canonizada en 1950, apenas 48 años después de su muerte.

Y añadía el Papa: en María Goretti resplandece el radicalismo de las opciones evangélicas, no impedido sino más bien confirmado por los inevitables sacrificios que exige la pertenencia fiel a Cristo. Caminar tras las huellas del divino Maestro entraña siempre una decidida toma de posición por Él. Es preciso comprometerse a seguirlo a donde quiera que vaya.

En este camino —los jóvenes y los que no lo somos, podemos decir— no estamos solos. María Goretti y los numerosos adolescentes que a lo largo de los siglos han pagado con su vida la adhesión al Evangelio están a nuestro lado, para infundir en nuestro corazón la fuerza de permanecer firmes en la fidelidad.

La Virgen Santísima, Reina de los Mártires, interceda por nosotros.