Por Robert Lazu Kmita

En un artículo dedicado a la lectura de ficción literaria, el notable padre jesuita James V. Schall, uno de los fundadores de The Catholic Thing, recordaba la opinión de Rudolf Allers (1883–1963), quien afirmaba que siempre vale la pena leer literatura. Esta afirmación, nos dice el padre Schall, incluía incluso la mala literatura. La razón es que “casi siempre encontraremos allí escenas de la realidad humana que no advertiríamos de otro modo”.

Desde muy joven he sido —y sigo siendo— un ávido lector de ficción. Incluso mis inquietudes teóricas han estado siempre subordinadas a la literatura. Esto se debe a que mi mentor, un profesor francés llamado Marian Prada, me enseñó que los escritores y poetas suelen tener una visión más profunda de la vida, del ser humano y del mundo que la mayoría de nosotros.

Puede parecer una afirmación simplista, una que sin duda has escuchado (o leído) de una forma u otra. Pero cuando se dice en el momento adecuado, por la persona adecuada, adquiere un valor que puede cambiarte la vida. La afirmación de Allers apunta en la misma dirección.

En su breve declaración, el padre Schall se refería principalmente a las profundidades de nuestras experiencias vitales, cuyo contenido suele ser mejor destacado por poetas y escritores.

Además de estas esencias destiladas de humanidad, las obras de ficción logran ofrecer descripciones vívidas que pueden explicar mejor ciertos conceptos clave de la teología cristiana (es decir, católica) que cualquier discurso racional-especulativo. “Lo sagrado”, “lo profano”, “el sacrificio” o “el símbolo” son ejemplos de tales conceptos.

De un modo que recuerda el conocimiento intuitivo que los místicos de todos los tiempos se esfuerzan por reavivar, las metáforas que ofrece una novela pueden revelar el valor cognitivo de tales términos sin perderte en el laberinto del saber discursivo.

Por ejemplo, releer La isla misteriosa (1875), una novela de Jules Verne (1828–1905), me proporcionó de forma inesperada una imagen reveladora de la noción de “símbolo” (sinónimo del concepto agustiniano de “signo”).

De esta manera, como explicaré más adelante, pude ofrecer a nuestros dos hijos menores (de 12 y 16 años) una lección de catecismo y una lección de estética literaria al mismo tiempo.

Probablemente no sea necesario explicar mucho por qué los símbolos sagrados son de crucial importancia en la teología cristiana (es decir, católica).

Como prueba, basta con citar la definición de la Sagrada Liturgia propuesta por el célebre liturgista benedictino Dom Prosper Guéranger (1805–1875):

La Liturgia, considerada en general, es el conjunto de símbolos, cantos y actos mediante los cuales la Iglesia expresa y manifiesta su religión hacia Dios.

Así que, antes que nada, la Liturgia es “un conjunto de símbolos”.

Me apresuro a añadir y enfatizar que todo es simbólico en el contexto de la Tradición católica: la arquitectura de las iglesias, los objetos litúrgicos, el altar sagrado, las vestiduras litúrgicas, los gestos litúrgicos —en resumen, todo.

No es casualidad que uno de los liturgistas favoritos del papa Benedicto XVI, Romano Guardini (1885–1968), escribiera una hermosa y breve monografía titulada Signos sagrados.

Dicho de forma sencilla, el símbolo crea un vínculo entre un objeto consagrado, que cumple la función de simbolizador, y la entidad o ser del mundo invisible que es simbolizado.

Por ejemplo, el altar sagrado está en una relación simbólica misteriosa con la persona trascendente de Nuestro Señor Jesucristo, “la piedra angular”.

La luz de la vela que los padrinos y padres reciben del sacerdote durante el rito del Bautismo simboliza la luz inextinguible de la gracia santificante que, aunque invisible a nuestros ojos físicos, reviste el alma del niño bautizado.

A partir de estos simples ejemplos, puede deducirse fácilmente el valor de un símbolo sagrado: establece una conexión profunda, misteriosa, pero no menos real entre un objeto sagrado de nuestro mundo y una entidad del mundo espiritual invisible.

Dada la importancia crucial de esta noción, siempre me he esforzado por presentarla de la forma más convincente posible, tanto a mis hijos como a los fieles adultos para quienes he dirigido clases de catequesis durante más de doce años.

En una de mis recientes conversaciones con nuestros dos hijos menores, el recuerdo de una novela de Jules Verne me ofreció una nueva imagen para clarificar la excepcional importancia de los símbolos sagrados.

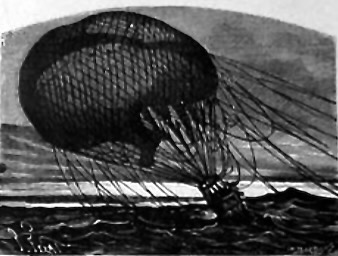

La isla misteriosa, una de las novelas más famosas de Verne, comienza con una escena intensa en la que cinco prisioneros del Norte, durante la Guerra Civil estadounidense, logran escapar utilizando un globo de hidrógeno.

Dañado durante una terrible tormenta, el globo pierde rápidamente altitud. Como las tripulaciones de los antiguos barcos, los hombres del globo comienzan a lanzar por la borda todo lo que pudiera añadir peso a su nave aérea. Al final, incluso lanzan la góndola, logrando aferrarse a las cuerdas que la conectaban con el globo.

La imagen de los cinco héroes, suspendidos sobre el océano y aferrados a las cuerdas del globo, sigue persiguiéndome. Estoy convencido de que millones de lectores, durante el último siglo, han leído la historia de Jules Verne conteniendo la respiración.

Y durante mi pequeña sesión de catequesis, me di cuenta al instante de cuán vívida y expresiva es esta imagen.

Entendidos correctamente, los símbolos sagrados son literalmente las cuerdas que nos mantienen conectados no a un globo, sino a las realidades eternas del Reino de los Cielos —la Jerusalén celestial del Apocalipsis de san Juan— hacia la cual avanzamos por este mundo caído.

Así como un barco no puede llegar a su destino sin velas atadas a mástiles por cientos de cuerdas, tampoco podrían haber alcanzado los aventureros de Verne la isla salvadora sin la ayuda de las cuerdas a las que se aferraron.

De forma análoga, nosotros no podemos llegar al final del camino sin los símbolos que establecen numerosas y sólidas conexiones del pensamiento, accesibles mediante meditaciones guiadas por la fe sobrenatural, con el mundo invisible del que habla el Credo.

Sin embargo, a diferencia de los “signos” del mundo humano —como las señales de tránsito—, los símbolos sagrados tienen significados eternos, significados que no hemos creado nosotros, sino que han sido establecidos por Dios mismo.

Sobre el autor

Robert Lazu Kmita es novelista, ensayista y columnista con doctorado en Filosofía. Su novela La isla sin estaciones fue publicada por Os Justi en 2023. Es también autor y editor de numerosos libros (incluyendo una enciclopedia del mundo de J. R. R. Tolkien —en rumano). Escribe con regularidad en su Substack, Kmita’s Library.