Por Stephen P. White

Los días infernales del verano están aquí. Aquí, en los suburbios de Virginia, cerca de Washington, donde vivo, el calor y la humedad alcanzan toda su intensidad justo cuando muchos de nosotros partimos de vacaciones.

Uno de los contras de salir de la ciudad en pleno verano es que las malezas crecen mejor cuando no estás mirando. Lo que era un césped o jardín bien cuidado puede transformarse en una jungla primordial después de solo una o dos semanas de abandono.

Aun así, es bueno alejarse con la familia para un poco de descanso y relajación. Tuvimos la suerte de pasar cinco días frente a la arena del Lago Michigan, donde las puestas de sol son gloriosas y las brisas vespertinas suaves y frescas. Allí se duerme con las ventanas abiertas, incluso a fines de julio, y la decisión más estresante del día es elegir si se adorna el martini con una oliva o solo con una tira de piel de cítrico.

Incluso las vacaciones más gloriosas eventualmente llegan a su fin. Las exigencias de la vida cotidiana llaman de nuevo. No pasa mucho tiempo antes de que la pregunta que ronda en el fondo de la mente —“¿Cuántos correos no leídos se acumulan en mi bandeja de entrada?”— irrumpe en primer plano, interrumpiendo la paz mental y robando al sol, la arena e incluso al gin parte de su encanto. Además, la escuela comienza en unas semanas. Y seguro que las malezas del jardín han salido a toda marcha.

Tarde o temprano, la atención debe volver a lo que sigue después del descanso y la renovación que trae el verano.

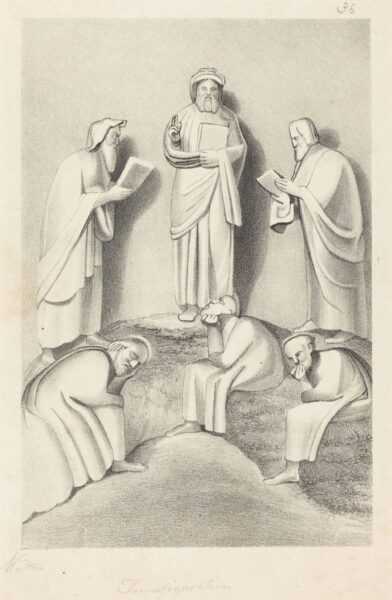

Esto nos lleva a la fiesta que la Iglesia celebró ayer: la Fiesta de la Transfiguración.

No es común que el velo del mundo se levante y la gloria de Dios se haga visible a los ojos humanos. A veces se nos brinda indicios y susurros, como en la gloria de una puesta de sol o un panorama montañoso, que son como un reflejo de la gloria del Creador por analogía.

Muchos de nosotros vivimos, aunque raramente, momentos profundos e intensos de gracia. Yo ciertamente los he tenido. Tales momentos pueden ser totalmente transformadores, pero el instante en sí no dura. Como escribe San Pablo (también no ajeno a esas experiencias de gracia): “Ahora vemos por espejo, oscuramente; más entonces, cara a cara.” Confiamos en la fe para contemplar lo que los sentidos no pueden: Praestet fides supplementum sensuum defectui.

En esa montaña, Pedro, Santiago y Juan vieron. Contemplaron a Jesús en su gloria, hablando con Moisés y Elías. Y Pedro, siendo Pedro, quiere quedarse en la montaña. No quiere renunciar a lo que ve. San Agustín, en su inimitable estilo, capta la mentalidad de Pedro:

Pedro ve esto, y como hombre que saborea las cosas humanas dice: “Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí.” Estaba fatigado por la multitud; ahora había hallado la soledad de la montaña; allí tenía a Cristo, el Pan del alma. ¡Qué! ¿Debería ir de nuevo al trabajo y a los sufrimientos? . . . Se deseó bien para sí mismo; y así añadió: “Si quieres, hagamos aquí tres tabernáculos; uno para Ti, otro para Moisés y otro para Elías.” A esto el Señor no respondió; pero, sin embargo, Pedro fue respondido. “Mientras aún hablaba, vino una nube luminosa que los cubrió.” Él deseaba tres tabernáculos; la respuesta celestial le mostró que tenemos Uno solo, que el juicio humano quería dividir. Cristo, el Verbo de Dios, el Verbo de Dios en la Ley, el Verbo en los Profetas.

San Agustín prosigue, como si animara a Pedro:

Baja, Pedro: deseabas descansar en la montaña; baja, “predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, reprende, advierte, exhorta con toda paciencia y doctrina.” Resiste, trabaja duro, soporta tu medida de tortura; para que puedas poseer lo que significa la vestidura blanca del Señor, mediante el resplandor y la belleza de un trabajo recto en la caridad.

No. No permanecerían en la montaña. Habían visto a Cristo transfigurado, cubiertos por la nube de gloria y escuchado la voz del Padre: “Este es mi Hijo amado; escúchenlo.” Pero ese momento de gracia había terminado. Había sido concedido a los discípulos para fortalecerlos para lo que vendría.

Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajan de la montaña y encuentran que los otros discípulos han fracasado en un exorcismo. Luego surge una discusión entre ellos sobre quién es el más grande. Y se quejan de que alguien que no pertenece a su grupo está expulsando demonios en el nombre de Jesús.

En solo cinco versículos, el Evangelio de Lucas nos lleva desde la gloria del Monte Tabor hasta la exasperada exclamación de Jesús: “¡Generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes y los soportaré?”

Sea cual fuere la paz y la gloria vividas en la montaña, sea el anhelo de quedarse allí, las vacaciones han terminado definitivamente.

En cuanto a Jesús, Lucas dice que “resolutamente determinó ir a Jerusalén.” Literalmente, puso su rostro hacia Jerusalén. El respiro terminó. Jesús emergió de la nube y descendió de la montaña.

Justo antes de subir al Monte Tabor, Jesús había dicho a sus discípulos: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.” Ahora, el Siervo Sufriente fija su rostro como pedernal para el viaje final hacia Jerusalén. Allí ascenderá otro monte muy distinto y revelará su gloria de una manera totalmente diferente.

Y ahí nos encontramos hoy, al declinar el verano, en el día después de la Transfiguración: poniendo nuestros rostros para seguir al Señor, en compañía de Pedro, bajando de la montaña para que podamos ascender otra.

Acerca del autor:

Stephen P. White es director ejecutivo del Proyecto Católico en la Universidad Católica de América y miembro del programa de Estudios Católicos en el Ethics and Public Policy Center.