Por el P. Thomas G. Weinandy, OFM, Cap.

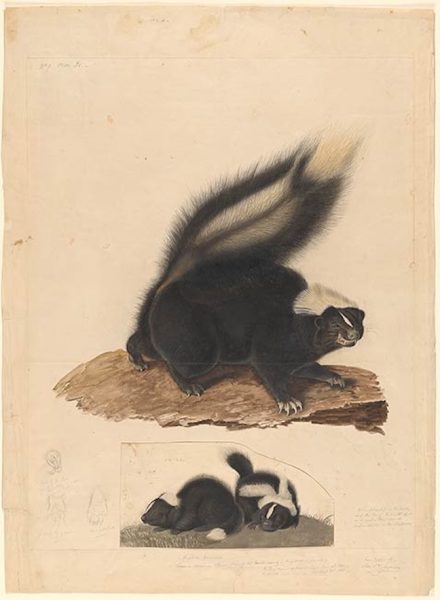

Recientemente hablaba con uno de mis hermanos capuchinos que acababa de regresar de visitar a su familia. Me comentó que alrededor de la casa de su hermana había muchas mofetas. Estos animalitos pueden ser bastante simpáticos, pero son famosos por su capacidad de rociar un líquido de olor fuerte y desagradable. Dios, en su providencia, y de una manera que solo Él podría haber concebido con tal ingenio, dio esta capacidad a las mofetas para protegerse de los depredadores. Mi hermano relató que el perro de su hermana acababa de ser víctima del ataque de una, y que solo después de tres baños se le quitó el horrendo olor.

Al investigar un poco más sobre las mofetas en Internet, encontré un relato fascinante de un jesuita que había llegado a lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. Estaba maravillado por las muchas especies de animales nuevas que encontraba, pues no existían en Europa. Uno de esos animales era la mofeta.

En 1634, escribió en The Jesuit Relations (crónicas enviadas a Francia sobre lo que los jesuitas experimentaban en el “Nuevo Mundo”) lo siguiente:

“Un animal bajo, del tamaño de un perrito o un gato. Lo menciono aquí, no por su excelencia, sino para convertirlo en símbolo del pecado.” Procede a describir el aspecto del animal, y concluye señalando lo maloliente que es:

“Ninguna cloaca huele tan mal. No lo habría creído si no lo hubiera olido yo mismo. Al acercarte al animal, casi se te detiene el corazón; se mataron dos en nuestro patio, y varios días después el hedor en toda la casa era tan espantoso que no lo podíamos soportar. Creo que el pecado que olía santa Catalina de Siena debía tener ese mismo olor vil.”

Así, el jesuita señala dos cosas sobre las mofetas: primero, compara el olor que producen con el del pecado; segundo, lo asemeja a la experiencia de santa Catalina de Siena (†1380), quien tenía el don de “oler” el pecado.

Este dato me llevó de nuevo a buscar en Internet. Encontré que santa Catalina le contó a su confesor, el beato Raimundo de Capua, que “el hedor del pecado” era tan intenso en algunas personas que acudían a ella, que no podía soportarlo. Catalina sabía reconocer a una mofeta pecadora cuando la olía.

El don de los santos de oler el pecado no es raro. San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, cuando confesaba, tenía la capacidad de oler el pecado mortal. Se dice que esos pecados olían a “putrefacción”, a “podredumbre”, como “un cadáver en descomposición.” Por el contrario, cuando los penitentes hacían una confesión sincera y contrita, san Pío olía flores. Era una manifestación del llamado “aroma de santidad”, una dulce fragancia de rosas, violetas o jazmín. Así como los pecadores huelen como mofetas, quienes viven en gracia exhalan un aroma de santidad.

Por ejemplo, se dice que santa Teresita del Niño Jesús, la “pequeña flor”, olía a rosas, especialmente al morir. Del mismo modo, el cuerpo de santa Teresa de Ávila despedía un dulce perfume que llenó su monasterio al momento de su muerte. También se ha informado que san Pío, durante su vida, exhalaba olor a flores o incienso, especialmente desde sus estigmas.

Aunque el aroma de santidad se hace particularmente evidente al morir, dicho aroma estuvo presente durante la vida de estos santos, pues fue en vida que alcanzaron la santidad. La evidencia de esa santidad se volvió inconfundible con su muerte fragante.

Estos fenómenos llenos de gracia tienen su fundamento en el Señor resucitado. Cuando Jesús fue a resucitar a su amigo Lázaro, Marta le advirtió que, como llevaba ya cuatro días muerto, habría mal olor. Si el suceso hubiera ocurrido en América del Norte, quizá habría dicho que Lázaro olería como una mofeta. Lo que Marta olvidaba era la declaración de Jesús:

“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás.” (Jn 11, 25-26)

La resurrección de Lázaro fue una anticipación profética de la propia muerte y resurrección de Jesús. En su muerte en la Cruz, Jesús venció a la muerte, y al resucitar gloriosamente, dio a luz la vida eterna. El hedor del pecado y de la muerte ha sido ahora expulsado por el aroma fragante de la vida eterna.

San Pablo escribió a los corintios:

“Pero gracias sean dadas a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en su desfile triunfal, y por medio de nosotros difunde por todas partes el aroma de su conocimiento. Porque nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo, tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden; para unos, olor de muerte que mata; para otros, olor de vida que da vida.” (2 Co 2, 14-16)

Los cristianos, con su predicación y su vida, esparcen el aroma de Cristo vivo a todos los que se salvan. No son mofetas, sino que irradian la fragancia de Cristo al mundo y para toda la eternidad. Esa fragancia impregnada de Cristo también llega a quienes se están perdiendo.

Sin embargo, para los que van hacia una muerte en pecado, ese aroma es testimonio de su condenación eterna. Lo que para unos es fragancia de una vida santificante y eterna, para otros es un hedor mofetesco, señal de que aguardan el fuego eterno del infierno, donde por siempre olerán como una mofeta pecadora.

Aquí se encuentra la importancia del Purgatorio. Quienes están allí están siendo purificados del hedor del pecado, y están siendo transformados en el aroma del Cristo viviente, en quien habitarán como hijos del Padre transformados por el Espíritu.

Sobre el autor

Thomas G. Weinandy, OFM Cap., teólogo prolífico y uno de los más destacados en vida, fue miembro de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano. Su libro más reciente es el tercer volumen de Jesus Becoming Jesus: A Theological Interpretation of the Gospel of John: The Book of Glory and the Passion and Resurrection Narratives.