Por Randall Smith

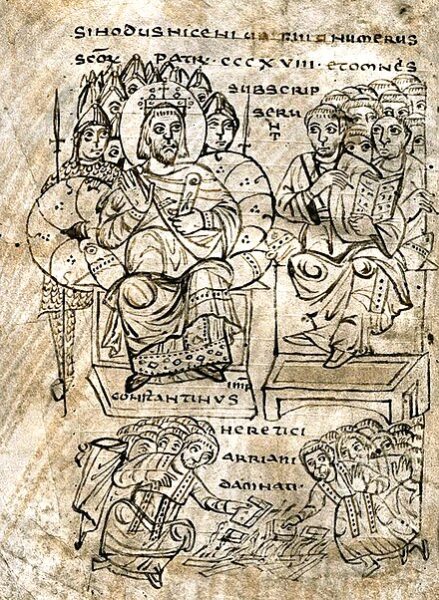

Este año se cumple el 1700 aniversario del Concilio de Nicea del año 325 d. C., del cual obtenemos el Credo niceno. Algunos afirman que no quieren verse “atados” a un credo. ¿Pero por qué necesitamos un credo?

Nuestra palabra «credo» proviene del latín credo, que significa «yo creo». Si dices: «Yo creo», necesitas creer en algo o en alguien. Sería extraño gritar: «¡Yo creo, realmente creo!», pero si alguien pregunta: «¿En qué crees?», y respondes: «No lo sé, pero sé que creo», estarías vaciando de contenido tu afirmación. Hay que creer en algo. También podría ser importante entender cómo y por qué se cree en lo que se cree. Pero lo primero es tener claro qué se cree.

Decir «yo creo», en el sentido en que lo entienden quienes recitan el Credo niceno, no es simplemente indicar: «Esto es lo que pienso ahora mismo», como cuando alguien, ante la pregunta de dónde está el baño, responde: «No estoy seguro, pero creo que está por allá». Un credo es una declaración de los principios fundamentales que animan tu vida, como cuando alguien, ante una gran adversidad, proclama: «Creo que el bien triunfará sobre el mal» y luego respalda esas palabras con sus acciones.

Cuando las personas recitan el Credo, están diciendo, en efecto: «Esto es lo que soy». O, si se trata de una comunidad, están afirmando:

Esto es lo que somos. Nos comprometemos con Dios y entre nosotros. Nos proponemos vivir así, en las buenas y en las malas. Creemos que vivir de esta manera conduce a la plenitud humana, y aceptamos todo lo que ello conlleva»

. Un credo, en este sentido, es algo parecido a un voto matrimonial.

Porque se supone que es una expresión de quién eres, no puedes decir: «Esto es lo que creo, pero, ya sabes, podría cambiar mañana». Si lo hicieras, no estarías hablando de las creencias que animan tu vida. Tendrías otras convicciones más fundamentales que son las que realmente guían tu modo de vivir y con las que juzgas todo lo demás. Si el credo coincide con esas convicciones profundas, está bien. Pero si no, entonces el credo, o partes de él, se descartan. Eso es como prometer fidelidad en el matrimonio, pero si las cosas se ponen difíciles, optas por abandonarlo. Eso convierte tu matrimonio en algo menos importante que aquello por lo que lo abandonas.

Curiosamente, hay teólogos que afirman que los credos ratificados en el pasado —en Nicea, Constantinopla y Calcedonia— no tienen relevancia para nosotros hoy. Dicen que la complejidad de Dios no puede captarse con palabras, por lo que cada generación tiene sus propios conceptos y debe componer su propio credo.

Pero eso es como decir:

Ya que ninguna palabra puede captar la esencia del matrimonio, lo que prometí a mi cónyuge el día de nuestra boda ya no es relevante. Mi nuevo voto me permite cometer adulterio».

Eso no es un voto, ni podría ser la base de un credo. ¿Te imaginas a alguien diciendo: «Creo que siempre está mal mentir», y al día siguiente no solo te miente, sino que insiste en que sigue creyendo lo mismo? Probablemente le dirías: «No creo que realmente creas eso».

San Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, advirtió contra quienes, «basándose en presupuestos preconcebidos», niegan la validez universal de la fe. La fe, escribe:

…presupone claramente que el lenguaje humano es capaz de expresar de modo universal la realidad divina y trascendente —es verdad que de manera analógica, pero no por ello menos significativa. Si no fuera así, la palabra de Dios, que es siempre palabra divina en lenguaje humano, no podría decir nada sobre Dios. La interpretación de esta palabra no puede consistir sólo en remitirnos siempre a otra interpretación, sin llevarnos nunca a una afirmación simplemente verdadera; de otro modo, no habría Revelación de Dios, sino solo expresiones humanas sobre Dios y sobre lo que supuestamente él piensa de nosotros.

En una conferencia reciente, escuché a alguien comparar el credo con nuestra memoria. Nuestras memorias, señaló, tienen mucho que ver con nuestra identidad: con quiénes somos. La tragedia del Alzheimer es que las personas pierden muchos de sus recuerdos y, con ellos, gran parte de su identidad. No necesitamos recordar todo; de hecho, sería abrumador no poder olvidar muchas cosas triviales del día a día. Pero es importante recordar lo fundamental: quiénes somos, quiénes son nuestros familiares y mejores amigos, nuestra promesa de ser amables con los demás y valientes en situaciones difíciles. Olvidar el credo es una forma de Alzheimer eclesial que también te hace olvidar quién eres y por qué estás vivo.

¿Qué debemos recordar si queremos conservar nuestra identidad como cristianos? Esos principios básicos que nos animan están expresados en el Credo. Sería bueno que más personas conocieran mejor la historia de la Iglesia y sus tradiciones intelectuales. Pero pocas tienen tiempo para ello. Y aun cuando lo tuvieran, todos necesitamos leer esa historia, al igual que las Escrituras, a la luz del credo: lo que los Padres de la Iglesia llamaban la regula fidei, «la regla de la fe».

El Credo. Apréndelo. Repítelo. No es solo un conjunto de palabras vacías. Píensalo como un voto matrimonial. Dílo y luego cúmplelo. Deja que sus palabras animen tu vida e informen tu pensamiento. Traerá incontables bendiciones. Pero ten en cuenta lo siguiente: muchos de nosotros decimos esas palabras, pero vivimos un credo distinto. Probablemente por eso comenzó san Juan Pablo II su Fides et Ratio con las palabras: «Conócete a ti mismo«.

Sobre el autor

Randall B. Smith es profesor de Teología en la Universidad de St. Thomas en Houston, Texas. Su libro más reciente es From Here to Eternity: Reflections on Death, Immortality, and the Resurrection of the Body.