Por Stephen P. White

Es fácil pensar en el Cielo como una realidad meramente espiritual, en la que estamos libres del trabajo físico y del dolor de esta vida terrenal. Pero nunca debemos olvidar que el Cielo también es para los cuerpos. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. La solemnidad de la Ascensión que celebramos hoy nos recuerda, de manera particular, que debemos mirar nuestros propios cuerpos —y usar nuestros cuerpos— con una mirada orientada hacia las cosas superiores.

Nosotros, los seres humanos, no tenemos sentido sin nuestros cuerpos. Claro, podemos imaginarnos a nosotros mismos (y por desgracia muchas personas hoy en día lo hacen) como una mente, un espíritu o una “conciencia” atrapada en una máquina de carne.

Nuestros cuerpos, nos decimos, no tienen más sentido intrínseco que el resto de la materia vibrante que compone nuestro mundo. Todo esto solo tiene el significado que nosotros queramos darle. En consecuencia, nos imaginamos en libertad de manipular y usar toda esta mera materia dentro de los límites siempre expansivos que la tecnología, o el mercado, nos permitan.

La miseria causada por esta forma de vernos a nosotros mismos y al mundo es incalculable. Esta especie de ethos desencarnado aparece incluso en ciertos rincones de la teología moral católica, donde se disminuye o se niega la naturaleza concreta de los actos, y todo lo que nos queda para distinguir el bien del mal es la intención.

Es un camino tentador, y cada día lo es más a medida que aumenta nuestro poder para manipular el mundo material. También es tentador porque no requiere negar directamente a Dios o las realidades espirituales, sino solo negar que la materia tenga un sentido incorporado en sí misma. Negar al Creador o negar la naturaleza de su Creación; al Diablo le da más o menos lo mismo, que no le importa tanto si eres ateo mientras actúes como uno.

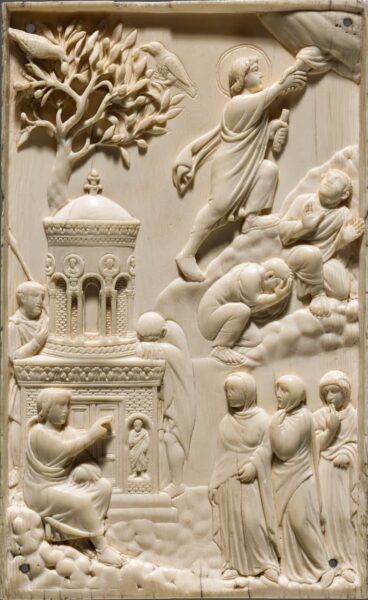

“La verdad”, como leemos en Gaudium et Spes, “es que solo en el misterio del Verbo encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hombre.” Este misterio del Verbo encarnado incluye más que el momento en que el Verbo se hizo carne en el seno de María. Abarca incluso más que el nacimiento, la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. La Ascensión, también, es parte del misterio del Verbo encarnado.

En palabras de san Agustín: “La Resurrección de nuestro Señor es nuestra esperanza; la Ascensión de nuestro Señor es nuestra glorificación.” Estas palabras encierran la promesa cristiana de plenitud.

Si el misterio del hombre recibe luz solo en el misterio del Verbo Encarnado, entonces la Ascensión nos dice algo fundamental sobre nuestra propia humanidad y nuestros propios cuerpos. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, conserva la plenitud de su naturaleza humana. Sí, el cuerpo de Cristo está resucitado y glorificado. Pero el cuerpo que salió del sepulcro, el cuerpo que todavía lleva las marcas de la Crucifixión, ese mismo cuerpo asciende al Cielo. Cristo toma su lugar a la derecha del Padre, no despojándose de su cuerpo, sino con ese mismo cuerpo.

En palabras del Papa san Juan Pablo II: “Por toda la eternidad, Cristo ocupa su lugar como el primogénito entre muchos hermanos…” Y como hombre, el Señor Jesús vive eternamente para interceder por nosotros ante el Padre. Desde su trono de gloria, Jesús envía a toda la Iglesia un mensaje de esperanza y un llamado a la santidad. Porque Cristo, que comparte nuestra naturaleza, está sentado en el trono de gloria, el horizonte desde el cual comprendemos nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo ha sido irrevocablemente transformado.

Ese es el “mensaje de esperanza” de la Iglesia —una participación en la gloria misma de Cristo— pero, ¿cómo es eso, como dijo Juan Pablo II, “un llamado a la santidad”? ¿Significa simplemente que la santidad es la condición y el camino mediante los cuales nuestra esperanza se realiza? Sin duda, sí. Pero hay algo más que una exhortación a una vida recta con vistas a alcanzar la promesa del Cielo.

Para ver esto con mayor claridad, volvamos a san Agustín, quien nos exhorta, al celebrar la Ascensión, a “ascender con Él y ‘elevar nuestros corazones’.” Agustín continúa con una profunda enseñanza:

“Pero no sea que al ascender nos ensalcemos, ni presumamos de nuestras buenas obras como si fueran nuestras. Porque debemos ‘elevar nuestros corazones’, pero ‘hacia el Señor’. Elevar el corazón, pero no hacia el Señor, se llama soberbia; elevar el corazón hacia el Señor se llama refugiarse. Porque a Aquel que ha ascendido es a quien decimos: ‘Señor, tú has sido nuestro refugio’.”

Es soberbia refugiarse en cualquier cosa que no sea Dios. Es soberbia y presunción refugiarse en nuestras propias obras, o ver nuestros esfuerzos débiles como un límite para la gracia de Dios. La soberbia a menudo se manifiesta como pensar demasiado en nosotros mismos y en nuestros méritos. Pero la soberbia también puede presentarse bajo la forma de una falsa humildad que pretende conocer los límites de la gracia de Dios. Es soberbia lo que lleva a los hombres a decir: “Nos haremos como dioses”; es otra forma de soberbia la que lleva a los hombres a decir: “Dios no puede hacernos como Él.”

La Ascensión de “uno que comparte nuestra naturaleza” al trono de gloria debería recordarnos el destino para el cual fuimos creados. También debería destrozar nuestra pretensión de conocer los límites de lo que Dios puede hacer con el hombre. No nos contentemos nunca con menos de lo que Dios promete mediante la gracia. No dejemos nunca de recordar al mundo lo que significa la Ascensión.

Acerca del autor

Stephen P. White es director ejecutivo de The Catholic Project en la Universidad Católica de América y miembro del Ethics and Public Policy Center en estudios católicos.