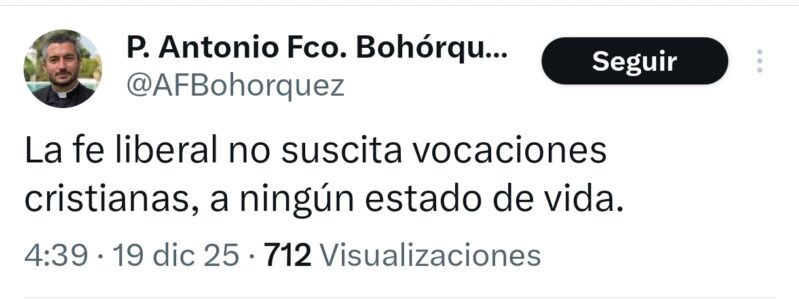

El jesuita Antonio Fco. Bohórquez ha escrito una frase tan breve como incómoda: «La fe liberal no suscita vocaciones cristianas, a ningún estado de vida». No es un exabrupto. Es una constatación. Y, precisamente por eso, escuece.

Porque si algo nos enseñó Cristo es que las doctrinas no se juzgan por sus intenciones, ni por su corrección terminológica, ni por lo bien que encajan en los editoriales bienpensantes. «Por sus frutos los conoceréis» (Mt 7,16). No por sus congresos. No por sus documentos. No por sus aplausos externos. Por sus frutos.

Y los frutos están a la vista.

Las comunidades donde la fe se ha diluido en un cristianismo liberal —amable, dialogante, poco exigente y cuidadosamente desprovisto de aristas— no generan vocaciones sacerdotales, ni religiosas, ni matrimonios cristianos sólidos. Generan, eso sí, estructuras envejecidas, parroquias vacías, seminarios cerrados y un discurso cada vez más abstracto sobre una Iglesia que “acompaña”, pero ya no engendra.

La fe liberal habla mucho de procesos, pero no llama a decisiones definitivas. Habla de búsquedas, pero evita las respuestas. Habla de experiencias, pero sospecha de la verdad. Y una fe que no se atreve a decir “sígueme” con todas las consecuencias no puede sorprenderse cuando nadie deja nada para seguir a Cristo.

Frente a esto, el contraste es incómodo pero real: allí donde la fe se vive con densidad doctrinal, con liturgia seria, con moral exigente y con conciencia clara de sacrificio, las vocaciones aparecen. No por marketing, sino porque alguien percibe que allí hay algo por lo que merece la pena dar la vida.

No es casualidad. El liberalismo religioso promete una fe sin cruz. Y Cristo nunca llamó a nadie a eso.

Por eso la afirmación de Bohórquez no es ideológica, sino empírica. No es una consigna, es un diagnóstico. Si una espiritualidad no produce sacerdotes, ni religiosos, ni familias cristianas robustas, el problema no es la falta de “atractivo”, sino la falta de verdad vivida hasta el final.

La Iglesia no crece cuando se vuelve indistinguible del mundo, sino cuando ofrece aquello que el mundo no puede dar. Y eso, nos guste o no, siempre ha tenido un precio.

Los frutos están ahí. Y el Evangelio ya nos dijo cómo interpretarlos.