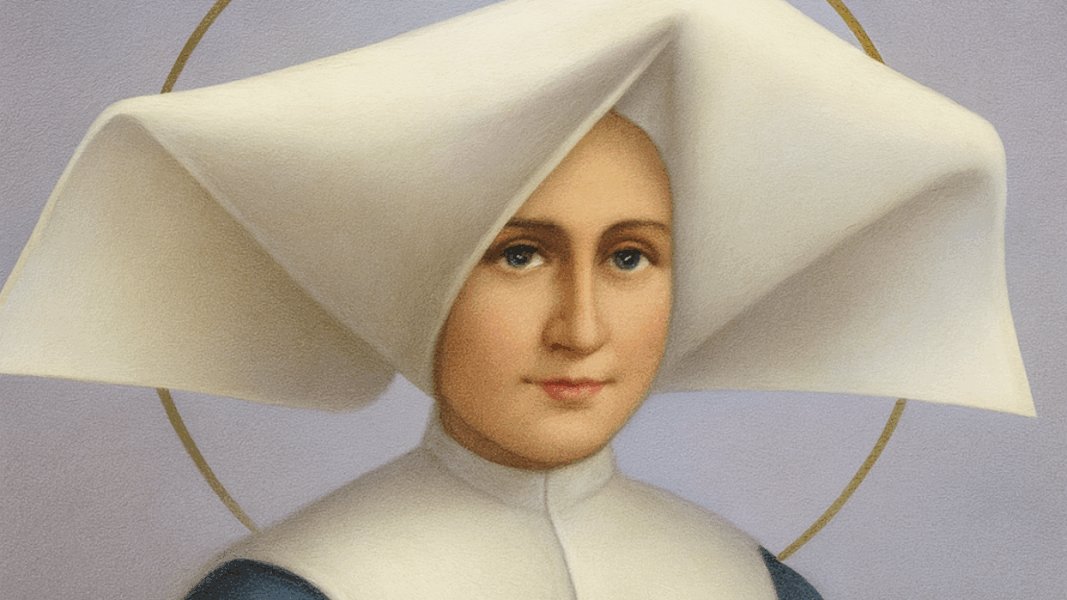

Hoy, 28 de noviembre, la Iglesia celebra la memoria de Santa Catalina Labouré, la joven religiosa hija de campesinos que, sin buscar notoriedad ni reconocimiento, recibió una de las revelaciones marianas más conocidas y extendidas de los últimos dos siglos: la de la Medalla Milagrosa. Su vida, marcada por la humildad silenciosa y la obediencia, recuerda la sencillez con la que Dios actúa en quienes se dejan moldear por Él.

Una vocación nacida en la sencillez

Catalina Labouré nació en 1806 en Fain-lès-Moutiers, Francia, en el seno de una familia profundamente cristiana. Su madre murió cuando Catalina tenía nueve años, y desde entonces la niña buscó apoyo espiritual en la Virgen María, a quien tomó como Madre. A los 24 años ingresó en las Hijas de la Caridad, la congregación fundada por san Vicente de Paúl y santa Luisa de Marillac, conocida por su servicio a los pobres, los enfermos y los más abandonados.

Catalina no destacó por su formación ni por talentos extraordinarios. Su vida fue la de una hermana sencilla, dedicada al servicio de los ancianos en el hospicio de Reuilly. Precisamente allí, en el silencio de un vivir escondido, la Virgen la eligió para una misión extraordinaria.

Las apariciones de 1830

Entre julio y diciembre de 1830, la Virgen María se apareció a Catalina en varias ocasiones en la casa madre de las Hijas de la Caridad, en la calle du Bac de París. En la segunda aparición —el 27 de noviembre— la Santísima Virgen pidió a la joven religiosa que hiciera acuñar una medalla con la imagen que Ella misma le mostraba, prometiendo abundantes gracias para quienes la llevaran con confianza.

La medalla se difundió rápidamente entre los fieles, extendiéndose por toda Francia y después por el mundo. Las gracias, conversiones y favores recibidos hicieron que el pueblo comenzara a llamarla “Milagrosa”, nombre que conserva hasta hoy.

Humildad en el anonimato

Lo más llamativo en la figura de Catalina es su anonimato. Aunque fue protagonista de un acontecimiento decisivo para la piedad mariana, nadie fuera de su confesor conoció su identidad hasta poco antes de su muerte. Ella nunca buscó ser centro de atención, ni quiso aparecer como vidente o protagonista. Su vida transcurrió en la sencillez del servicio diario.

Murió en 1876, y cuando su tumba fue abierta en 1933, su cuerpo se halló incorrupto. Sus restos reposan en la capilla de la rue du Bac, donde millones de fieles acuden cada año a rezar.