Este nuevo episodio del recorrido formativo La Misa, tesoro de la fe nos invita a levantar la mirada y contemplar la historia de la liturgia como un hilo continuo que une el Cenáculo con nuestros altares contemporáneos. No se trata simplemente de reconstruir acontecimientos pasados, sino de comprender cómo la Iglesia, desde sus primeros días, ha custodiado el don recibido la noche del Jueves Santo. La Misa no es fruto de una construcción humana ni un conjunto de ritos superpuestos por conveniencia, sino una realidad que brota directamente del gesto redentor del Señor. La Iglesia ha recibido este tesoro, lo ha protegido con celo y lo ha desarrollado con la lógica viva de un organismo que crece sin perder su identidad.

El Cenáculo: origen del sacrificio y del banquete

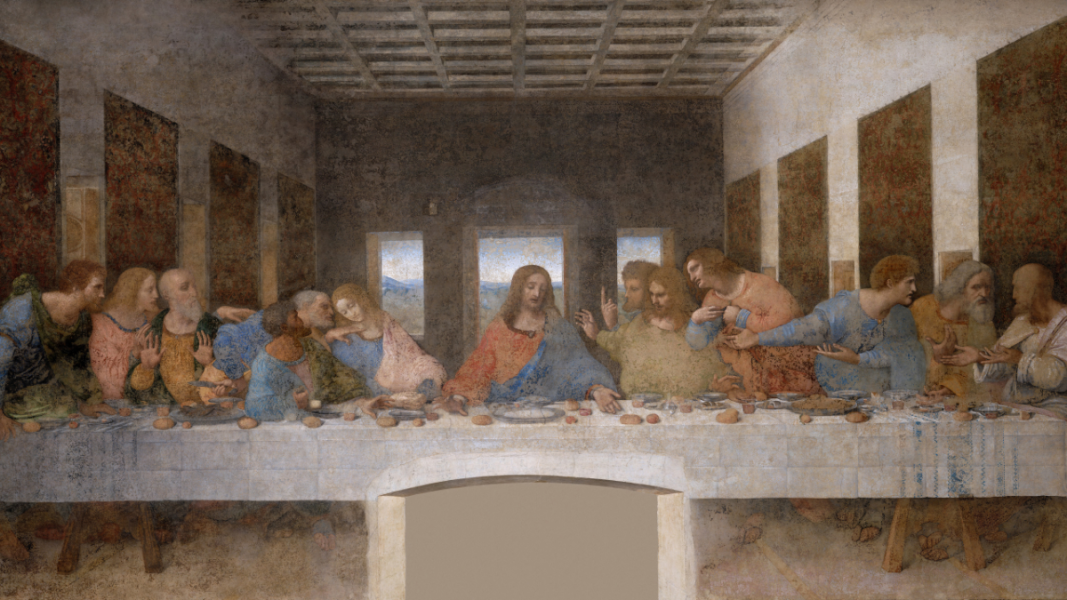

La primera Misa se celebró en el Cenáculo de Jerusalén, en la víspera de la Pasión. Allí, Jesús anticipó sacramentalmente la ofrenda que consumaría al día siguiente en la Cruz. Al dar a sus Apóstoles su Cuerpo y su Sangre bajo las especies de pan y vino, reveló el sentido profundo de su sacrificio: entregar su vida al Padre para la salvación de los hombres. Los evangelistas y san Pablo coinciden en señalar ese momento como el corazón mismo del misterio cristiano. Cuando el sacerdote pronuncia hoy las palabras de la Consagración, sucede lo mismo que entonces: el pan y el vino se convierten verdaderamente en el Cuerpo y la Sangre del Señor, y el sacrificio del Calvario se hace presente en el altar. Es el misterio de la fe, mysterium fidei, que el cristiano adora en silencio cada vez que participa de la Misa.

Ese acto de entrega culmina en la comunión. Jesús no sólo ofreció su Cuerpo y su Sangre, sino que los dio como alimento a sus discípulos. El banquete sacrificial que sigue a la Consagración permite al fiel unirse íntimamente a Cristo y recibir en su alma la gracia del sacrificio renovado. De este modo, comunión y sacrificio no son realidades separadas, sino momentos inseparables de un mismo misterio. Y cuando el Señor ordena: “Haced esto en memoria mía”, entrega a los Apóstoles —y a través de ellos a la Iglesia— la misión de prolongar en el tiempo el acto redentor.

Los primeros siglos: Palabra y Eucaristía

Desde los comienzos, la Misa adquirió una estructura en dos partes. La primera, llamada Misa de los catecúmenos, estaba centrada en la escucha de la Palabra de Dios. Los primeros cristianos heredaron de la sinagoga la lectura de la Ley y los Profetas, el canto de salmos y la explicación de las Escrituras. Cuando los Evangelios fueron escritos, comenzaron a proclamarse junto con las cartas apostólicas. Esta parte inicial tenía un fuerte carácter penitencial: ayudaba al alma a disponerse con humildad ante la luz de la Palabra. El Kyrie Eleison, antigua oración litánica, acentuaba esta actitud interior. Tiempo después, se añadieron también el Gloria, para proclamar solemnemente la divinidad de Cristo, y el Credo, que sintetiza la fe de la Iglesia.

La segunda parte, llamada Misa de los fieles, estaba reservada a los bautizados. De ahí la expresión latina Ite, missa est, que originalmente despedía a los catecúmenos al término de la primera parte. Con el tiempo, esa misma fórmula se utilizó también para el final de la Misa, y por ese doble uso el nombre “Misa” comenzó a designar toda la celebración. En esta segunda parte se concentra la acción propiamente sacrificial, rodeada muy pronto de oraciones solemnes que manifiestan la grandeza del misterio. La Prefacio, el Sanctus y el Canon Romano —cuyo núcleo remonta al siglo III— enmarcan la Consagración con una dignidad intocable. Con el paso del tiempo se fueron incorporando también el Padrenuestro, el Agnus Dei y los ritos preparatorios de la comunión.

El Ofertorio y el desarrollo orgánico de la liturgia

Entre ambas partes se encuentra el Ofertorio, que desde muy temprano expresó la participación activa de los fieles en el sacrificio. En los siglos iniciales consistía en una sencilla procesión en la que los cristianos llevaban pan y vino al altar. Aunque las oraciones actuales del Ofertorio se fijaron varios siglos más tarde, el sentido permanece intacto: ofrecer a Dios lo que somos y lo que tenemos para que Él lo transforme en un sacrificio agradable.

Con la misma naturalidad se fueron añadiendo gestos y oraciones que no alteran la esencia, sino que la embellecen y la hacen más comprensible. El incienso, los signos de la cruz, las procesiones, las oraciones privadas del sacerdote y otros elementos nacieron de la experiencia viva de la Iglesia. Lejos de ser añadidos arbitrarios, estos signos ayudan al fiel a reconocer, en medio de lo visible, la grandeza invisible del misterio. La liturgia romana creció así de forma homogénea, como una planta que desarrolla hojas y ramas sin traicionar la semilla original.

Unidad, tradición y continuidad

Ya en la Edad Media, la forma fundamental de la Misa romana estaba fijada en Roma. Su difusión fue extraordinaria, especialmente gracias a los franciscanos, que la llevaron por toda Europa. En el siglo XVI, san Pío V la promulgó para toda la Iglesia latina como norma común, salvando los ritos antiguos de más de dos siglos de existencia, como el ambrosiano, el dominicano o el rito de Lyon. Este gesto buscaba asegurar la unidad doctrinal en tiempos de confusión, pero no creó nada nuevo: confirmó solemnemente una tradición que venía de los primeros siglos.

Por eso la Misa que hoy llamamos tradicional —o tridentina— no nace en Trento. Procede de los primeros cristianos, atraviesa la patrística, se desarrolla en la Edad Media y llega a nosotros sin rupturas, guardando intacto su corazón: la renovación sacramental del sacrificio del Calvario. La historia muestra que la liturgia no es un invento cambiante, sino un patrimonio que se ha transmitido como un tesoro, con fidelidad amorosa y crecimiento orgánico.

Un tesoro vivo que se sigue desplegando

Desde el Cenáculo hasta nuestras parroquias, la Misa es el acto supremo en el que Cristo ofrece al Padre el sacrificio de la salvación. Todo en la liturgia —la palabra proclamada, las oraciones, los gestos, los silencios— brota de ese momento fundacional. Comprender su historia es entrar más profundamente en su misterio, porque la Iglesia no ha hecho otra cosa que custodiar, desarrollar y transmitir lo que recibió de su Señor.