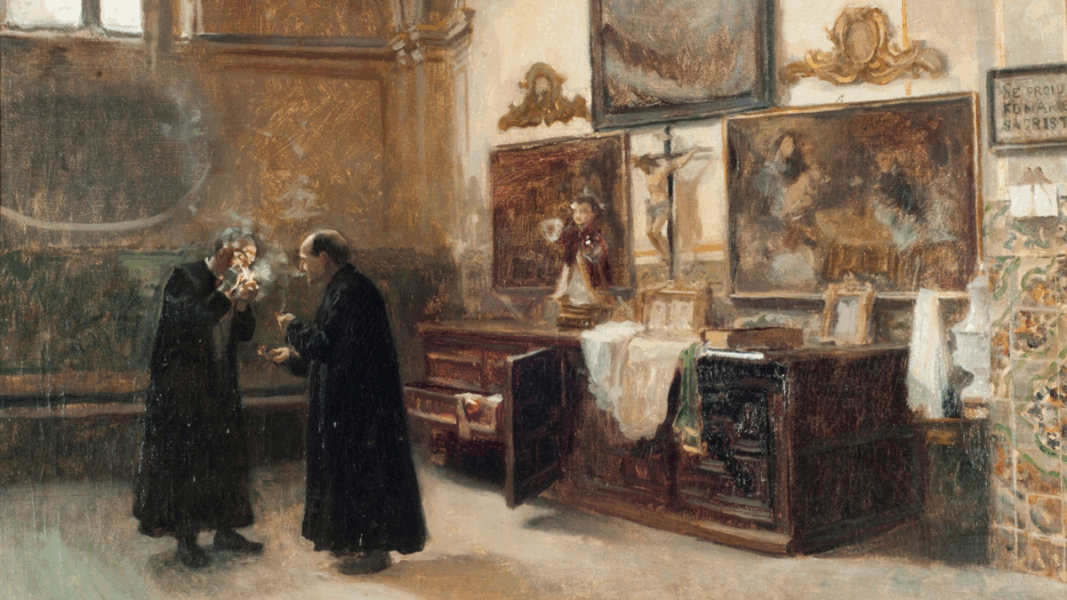

Antes de que suene el primer acorde del órgano y se inicie la procesión de entrada, la liturgia ya ha comenzado en un lugar más discreto: la sacristía. Allí, en silencio, el sacerdote se prepara para el sacrificio del altar. No es un trámite administrativo ni un simple arreglo de vestuario; es un acto espiritual que dispone el alma para el misterio. En el segundo episodio de La Misa, tesoro de la fe, los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, a través de Claves, explican con claridad el origen, el simbolismo y la belleza de cada prenda y cada objeto que intervienen en esa preparación.

Lea también: La Misa, tesoro de la fe: El altar donde el cielo toca la tierra

La liturgia educa los sentidos para elevar el espíritu. Somos cuerpo y alma: por eso, la belleza que percibe el cuerpo —la limpieza de los lienzos, el brillo sobrio del metal, la armonía de los colores— ayuda al alma a dirigirse a Dios. No se trata de lujo, sino de reverencia: ofrecer a Dios lo mejor, porque nada es demasiado bello para el Buen Dios.

De la Roma antigua al templo cristiano

Los ornamentos que hoy reconocemos como “sagrados” nacieron en la vida civil de la antigua Roma: túnicas, capas y estolas propias de senadores y patricios. Con el paso de los siglos, la Iglesia conservó esas formas, las separó del uso profano y las cargó de significado espiritual. Lo humano fue asumido y elevado: lo que era dignidad terrena pasó a expresar la dignidad del ministerio que sirve a Cristo y a su Iglesia.

La preparación empieza con un gesto humilde: el lavado de manos acompañado de una oración. Antes de tocar lo santo, el sacerdote pide pureza de corazón. A partir de ahí, cada prenda añade una intención, una virtud, un compromiso.

El amito y el alba: mente guardada, corazón limpio

Primero, el amito: un lienzo que el sacerdote posa un instante sobre la cabeza y después coloca alrededor del cuello. Evoca el “casco de la salvación” del que habla san Pablo: una protección espiritual contra distracciones y tentaciones. Al rodear el cuello —órgano de la palabra—, significa que la voz queda reservada a Cristo y a las palabras sagradas de la Misa.

Luego viene el alba, vestidura blanca que recuerda la pureza bautismal. La oración que acompaña su colocación remite al Apocalipsis: los santos aparecen con vestiduras blanqueadas en la sangre del Cordero. El alba se ciñe con un cordón, signo de castidad y de dominio de sí: el ministro se ajusta a Cristo para servirle con todo el ser.

El celibato sacerdotal: disponibilidad total

La vida del sacerdote está unificada por un amor indiviso. En la Antigua Alianza, los sacerdotes casados se abstenían antes del sacrificio; en la Iglesia latina, donde la Misa se celebra a diario, esa consagración se hizo estable: el celibato sacerdotal. No es una mera norma disciplinar, sino una forma concreta de amar: renunciando a la paternidad carnal, el sacerdote abraza una paternidad espiritual más amplia. Por eso lo llamamos “padre”: su tiempo y su corazón quedan disponibles para Dios y para las almas.

Manípulo, estola y casulla: trabajo, autoridad y caridad

Entre los ornamentos menos conocidos está el manípulo, antigua pieza para enjugar el sudor que la liturgia convirtió en símbolo del trabajo apostólico: se siembra con esfuerzo, se cosecha con alegría. La estola nació como prenda de honor y hoy significa la autoridad espiritual para administrar los sacramentos. El modo de llevarla expresa el grado: el diácono en bandolera; el sacerdote, cruzada; el obispo, recta, signo de la plenitud del ministerio. La casulla, que envuelve al sacerdote, representa la caridad que todo lo cubre. Al ordenando el obispo le dice: “Recibe la vestidura sacerdotal, signo de la caridad”.

Los vasos sagrados: custodiar el Misterio

Al mismo tiempo, se preparan los vasos sagrados. El cáliz y el copón —de metal noble y dorados por dentro— están destinados al contacto con la Sangre y el Cuerpo del Señor. El copón, con su tapa y su velo, permanece en el sagrario: el velo, como el conopeo del tabernáculo, sugiere a la vez ocultamiento reverente y presencia evidente.

El cáliz, consagrado por el obispo, se dispone con orden: purificador, patena y palia; todo cubierto por el velo del color litúrgico del día. Sobre el altar se extiende el corporal, descendiente del antiguo lienzo que envolvió el cuerpo de Cristo: sobre él descenderá sacramentalmente el Señor. Por eso los lienzos sagrados se enjuagan primero con cuidado, para disolver toda partícula o gota del Cuerpo y la Sangre del Señor.

Orden, ministerios y escuela de belleza

No sólo el sacerdote se reviste. Los servidores del altar —acólitos, turiferario, ceroferarios— visten sotana y sobrepelliz y asumen funciones precisas: luz, incienso, cruz procesional. La liturgia es orden, y ese orden catequiza. La Iglesia, con sabia pedagogía, educa a sus hijos mediante signos visibles: el rito forma la mente y el corazón.

El lenguaje de los colores litúrgicos

- Blanco: pureza, luz y alegría; para fiestas del Señor, de la Virgen y de los santos no mártires, así como Navidad, Epifanía y Pascua.

- Rojo: caridad, fuego y sangre; para mártires y para el Espíritu Santo (Pentecostés y su octava).

- Verde: esperanza; para el tiempo ordinario, en la espera del Esposo.

- Morado: penitencia y purificación; para Adviento, Septuagésima, Cuaresma y días de preparación.

- Rosa: gozo en la austeridad; domingos Gaudete (Adviento) y Laetare (Cuaresma).

- Negro: luto con esperanza cristiana; exequias y comienzo del Oficio del Viernes Santo.

En algunas regiones pervive el azul en honor de la Virgen, o el gris en Cuaresma según tradiciones locales (p. ej., rito liones).

Todo está listo: comienza el misterio

Cuando todo está dispuesto —ornamentos, vasos, ministros—, la puerta de la sacristía se abre y la procesión avanza. Lo visible ha educado a lo invisible. La belleza no distrae: conduce. Y la Misa, tesoro de nuestra fe, revela de nuevo que el Cielo toca la tierra.

“Nada es demasiado bello para el Buen Dios.” Esa sentencia del Cura de Ars resume el espíritu del episodio: la belleza litúrgica no es adorno, es acto de fe.