Desde los primeros siglos, la Iglesia ha reconocido en la Santísima Virgen María no solo a la Madre del Señor, sino al modelo perfecto de lo que significa ser plenamente humano a la luz de la gracia.

Ella es la criatura en quien Dios manifestó con mayor esplendor el poder redentor de Cristo. Por eso, la teología, la liturgia y la piedad popular convergen en torno a cuatro grandes verdades definidas solemnemente por la Iglesia: los dogmas marianos.

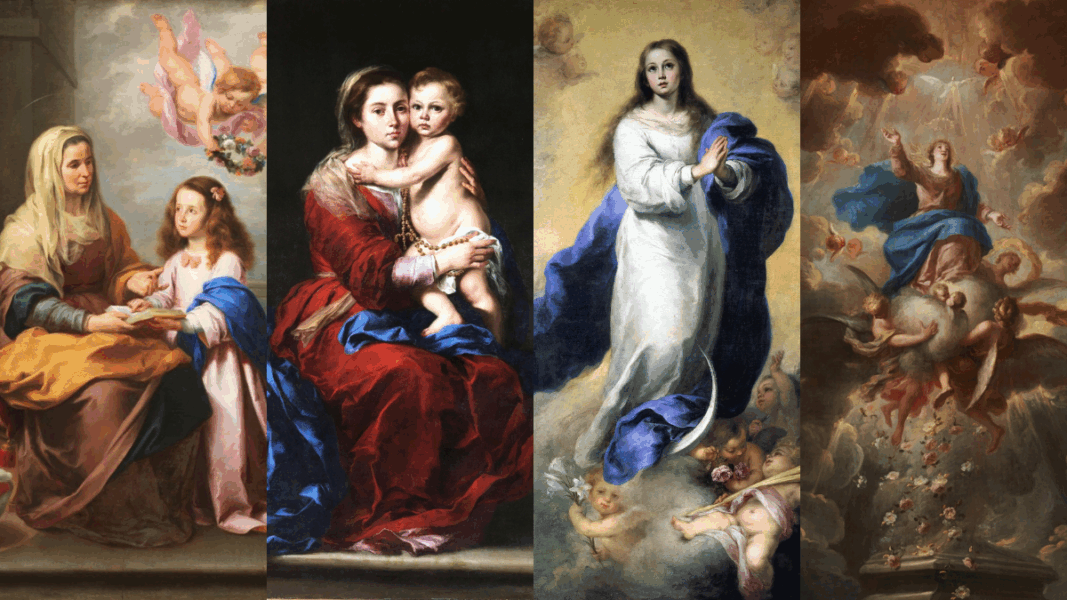

Estos dogmas —la Maternidad divina, la Virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y la Asunción al cielo— no son simples honores devocionales. Son afirmaciones de fe que protegen el núcleo del misterio cristiano: la Encarnación del Verbo, la redención del hombre y la esperanza de la vida eterna. Cada uno de ellos ilumina el rostro de Cristo y revela lo que el ser humano está llamado a ser cuando se abre plenamente a la gracia de Dios.

María, Madre de Dios: el corazón de la Encarnación

El primer dogma mariano fue definido solemnemente en el Concilio de Éfeso (431), en medio de una de las crisis más graves de la fe cristológica. Algunos negaban que María pudiera ser llamada Theotokos —“la que engendra a Dios”—, sosteniendo que era solo madre del hombre Jesús, no del Verbo eterno. La Iglesia respondió con una claridad luminosa:

“Si alguien no confiesa que el Emmanuel es verdaderamente Dios, y que por eso la Santísima Virgen es Madre de Dios, sea anatema.”

Proclamar a María como Madre de Dios no es ensalzarla por encima de Cristo, sino confesar la unidad de su persona divina. El Hijo nacido de María no es un hombre adoptado por Dios, sino Dios mismo hecho carne en su seno virginal.

Este título es el centro de toda Mariología, porque en él se unen el cielo y la tierra, lo divino y lo humano. María es verdaderamente Madre de Dios porque en su seno se realiza el misterio de la Encarnación: el eterno entra en el tiempo, el infinito se hace pequeño.

Por eso, venerarla como Theotokos es adorar el misterio de Cristo mismo, el Dios que quiso tener una Madre.

La Virginidad perpetua: signo de consagración total

La Iglesia ha confesado desde siempre que María fue virgen antes, durante y después del parto. Así lo afirmaron los Padres, los concilios antiguos y la liturgia que, desde los primeros siglos, la invoca como aeiparthenos, “siempre Virgen”.

La virginidad perpetua no es una idea simbólica ni un simple rasgo de pureza moral: es el signo visible de la entrega absoluta de María a Dios. Su cuerpo no fue instrumento del deseo humano, sino templo del Espíritu Santo. En ella, la virginidad no es negación de la maternidad, sino su perfección más alta, porque de su seno virginal nació el mismo Autor de la vida.

San Ambrosio decía que “la virginidad fue coronada por la fecundidad”. En María, lo que parece humanamente imposible se hace realidad: es madre sin perder la integridad, es esposa sin conocer varón, porque el Esposo eterno —el Espíritu Santo— fecundó su pureza.

La virginidad perpetua de María expresa, por tanto, una total disponibilidad a la voluntad de Dios. Es la imagen de la Iglesia fiel, que guarda intacta su fe y la ofrece fecunda al mundo.

La Inmaculada Concepción: el triunfo anticipado de la redención

El 8 de diciembre de 1854, el papa Pío IX, en la bula Ineffabilis Deus, definió solemnemente que “la bienaventurada Virgen María, desde el primer instante de su concepción, fue preservada inmune de toda mancha del pecado original, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo”.

Este dogma no coloca a María fuera de la redención, sino en el corazón mismo de ella. La Virgen fue redimida de manera preventiva y perfecta: el fruto de la cruz de Cristo se aplicó a su alma desde el primer instante de su existencia.

Era necesario que la Madre del Redentor no estuviera ni un solo momento bajo el dominio del pecado. En ella, la gracia no encontró resistencia: fue la criatura completamente abierta a la acción de Dios.

Desde los primeros siglos, los cristianos intuyeron esta verdad cuando saludaban a María como “toda pura” (Panaghía). Su Inmaculada Concepción revela que la redención de Cristo no es solo perdón, sino también preservación y plenitud de gracia.

Cuando la Virgen se apareció en Lourdes en 1858 y pronunció su nombre —“Yo soy la Inmaculada Concepción”—, el cielo confirmó la verdad proclamada por la Iglesia: María es el amanecer del mundo nuevo, donde el pecado ya no tiene dominio.

La Asunción de María: el destino glorioso de la humanidad redimida

El último de los grandes dogmas marianos fue proclamado por Pío XII en 1950, en la constitución Munificentissimus Deus.

La Iglesia enseñó solemnemente que “la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”.

Este misterio, creído desde los primeros siglos y celebrado en la liturgia oriental como la Dormición de María, expresa la participación total de la Virgen en la victoria de Cristo sobre la muerte.

Ella, preservada del pecado, no podía conocer la corrupción del sepulcro. Su cuerpo, que fue templo del Verbo, no podía quedar reducido al polvo.

La Asunción no es un privilegio aislado: es la confirmación de la promesa de Cristo para todos los fieles. En María se cumple anticipadamente lo que esperamos nosotros al final de los tiempos: la resurrección del cuerpo y la vida eterna.

Por eso, mirar a la Virgen glorificada es mirar nuestro propio destino. Donde está María, allí nos espera la Iglesia, allí se dirige la humanidad redimida.

La armonía de los cuatro dogmas

Los cuatro dogmas marianos no son piezas separadas, sino un conjunto armónico que revela el designio de Dios sobre la humanidad.

– María es Madre de Dios, porque su Hijo es el Salvador del mundo.

– Es Virgen perpetua, porque su maternidad es obra del Espíritu Santo.

– Es Inmaculada, porque debía ser un vaso puro para el Verbo encarnado.

– Y es Asunta al cielo, porque participa plenamente del triunfo de su Hijo.

Cada dogma ilumina los otros y todos confluyen en Cristo.

Quien ama a María no aparta la mirada del Señor, sino que lo contempla con sus mismos ojos. Ella es el espejo donde la Iglesia se reconoce y el anticipo de lo que será cuando la redención alcance su plenitud.

María, signo de la victoria de la gracia

María no es una figura secundaria en la historia de la salvación: es el signo visible de la fidelidad de Dios. En ella, el plan eterno del Creador se cumple sin obstáculos.

Su pureza no es aislamiento, sino comunión; su humildad no es debilidad, sino fuerza del amor divino; su gloria no es privilegio, sino promesa.

En los dogmas marianos, la Iglesia no eleva a María por encima de nosotros, sino que nos muestra a la primera de los redimidos, la que ya vive lo que todos esperamos alcanzar.

Contemplarla es recordar que el cristianismo no es una idea, sino una vida nueva; no una moral fría, sino una historia de gracia.

Ella es el rostro humano de la esperanza. Y mientras el mundo se deslumbra con lo efímero, la Iglesia repite con gozo:

“Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha dicho.”