Por P. Paul D. Scalia

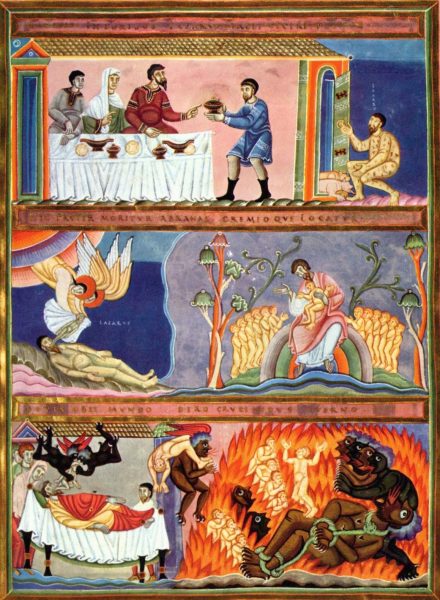

La inquietante historia del rico y Lázaro (Lc 16,19-31) quizá se entienda mejor al revés, a la luz de dónde los encontramos al final del relato. El estado de cada uno en la otra vida —el sufrimiento del rico y la paz de Lázaro— revela la realidad de quiénes son. Sin los adornos, vestidos y disfraces de este mundo, vemos la pobreza del rico y la riqueza de Lázaro. Vemos con mayor claridad el peligro de las riquezas.

Es una parábola sobre el peligro de la riqueza. No sobre la maldad de los bienes creados o de las posesiones. Los bienes del mundo obviamente tienen su lugar. Dios creó el mundo material para manifestar y comunicar su gloria. Debemos usar los bienes de la creación para glorificarlo y para beneficio de los demás. Nuestro Señor no es marxista, y la propiedad no es robo. Por lo tanto, el problema no es la riqueza del rico en sí misma.

Pero sería una necedad pensar que no hay peligro en la riqueza. En un mundo caído, los bienes creados adquieren una importancia desmedida. Llegamos a confiar en ellos en lugar de en su Creador. De hecho, ellos exigen una especie de lealtad, como descubrió el rico insensato (cf. Lc 12,16-20). Por eso nuestro Señor nunca alaba la riqueza, sino que solo nos advierte contra sus peligros.

El primer peligro es la intemperancia. Nuestra naturaleza caída nos inclina a usar nuestros bienes no para la gloria de Dios y el bien del prójimo, sino para nuestra propia comodidad y lujo. Así, el rico se consentía a sí mismo. “Se vestía de púrpura y lino finísimo, y banqueteaba espléndidamente cada día.” En la primera lectura, Amós reprende a los indulgentes: “Tendidos sobre camas de marfil, reclinados cómodamente en sus divanes” que “beben vino en tazones y se ungen con los mejores aceites” (Am 6,1.4-7).

Sus posesiones se han convertido en un fin en sí mismas, no en los medios para glorificar a Dios y hacer el bien a los demás. La intemperancia nos lleva a usar los dones de Dios no para su propósito, sino para nuestro propio deleite. El glotón come solo por placer y no por el bien de su cuerpo. El lujurioso busca el sexo solo para gratificación y no para la procreación o la unión.

La intemperancia conduce inevitablemente a la complacencia. De nuevo, el profeta Amós: “¡Ay de los complacientes en Sión!” Esta complacencia es una especie de adormecimiento y ceguera, una muerte del alma frente a cosas más nobles y elevadas. Es difícil elevar el corazón y la mente cuando el vientre está cargado de manjares y vino.

Por eso la reprensión de Amós no es solo contra el lujo, sino contra su efecto, porque los ha vuelto insensibles a lo que importa. “No se afligen por la ruina de José.” Es decir, no les importa el sufrimiento de su propio pueblo. Del mismo modo, en el Evangelio, el rico ni siquiera nota a Lázaro. No se menciona interacción alguna entre ellos. Su riqueza lo ha cegado ante la existencia y el sufrimiento de un hombre en su propia puerta.

Esta complacencia se revela sobre todo cuando el rico suplica volver a sus hermanos para advertirles, no sea que sufran la misma suerte (ya que al parecer tenían riquezas semejantes). Abraham responde: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien resucita de entre los muertos.” Algo les impedía escuchar —oír— a Moisés y a los profetas. En efecto, sus riquezas y lujos los adormecieron y cegaron ante el testimonio de la Escritura, y harían que sus mentes fueran resistentes incluso a uno que resucitara de entre los muertos.

La riqueza nos adormece no solo frente a los demás, sino también frente a la verdad. El apego a las cosas creadas mantiene la mente encadenada. La claridad de pensamiento exige desprendimiento de los bienes mundanos. De nuevo, la parábola del rico insensato nos muestra cómo la mente del rico se enfoca en mantener e incrementar los bienes materiales, en lugar de en las cosas permanentes y las verdades eternas.

Se dice que santo Tomás de Aquino visitó una vez a san Buenaventura en su estudio y le preguntó qué libro le daba tan grandes intuiciones teológicas. Buenaventura no señaló un libro, sino el crucifijo, como fuente de su conocimiento. Eso es más que una historia piadosa. Nos recuerda que el desprendimiento del mundo es necesario para ver todas las cosas con claridad, incluido el mismo mundo. Hay una razón por la que todas las grandes reformas en la Iglesia comienzan con la pobreza. La riqueza nos ciega. El desapego despeja la mente para ver lo que debe cambiar y libera la voluntad para hacerlo.

La complacencia conduce finalmente a graves pecados de omisión. El rico no le hizo daño a Lázaro. No hay indicios de que le robara o lo engañara de alguna manera. No se burló de él ni lo pateó mientras estaba en el suelo. Y ese es precisamente el punto: no hizo nada. Lázaro sufría en su puerta —no en un país lejano ni siquiera al final de la calle— y el rico no hizo nada. El efecto de este grave pecado de omisión se resume fácilmente: si no cuidas de los pobres, irás al infierno.

Para evitar ese destino, debemos volver la mirada al rico en el Gehena. Lo que lo llevó allí fue la intemperancia, la complacencia y, finalmente, la negligencia. Que el Señor nos libre de los tentáculos de la riqueza, para que podamos ver con claridad y servirlo en los pobres.

Sobre el autor

El P. Paul Scalia es sacerdote de la Diócesis de Arlington, VA, donde sirve como Vicario Episcopal para el Clero y párroco de Saint James en Falls Church. Es autor de That Nothing May Be Lost: Reflections on Catholic Doctrine and Devotion y editor de Sermons in Times of Crisis: Twelve Homilies to Stir Your Soul.