Par Tracy Lee Simmons

Célébré avec enthousiasme et lu jusqu’à l’usure par les amateurs de littérature jusqu’à, disons, 1960, Quo Vadis occupait une place d’honneur sur les étagères du salon, quand les salons avaient encore des étagères. Aujourd’hui, il est plus probable de trouver le livre dans des librairies d’occasion que dans les grandes chaînes corporatives. En d’autres termes, actuellement, le livre reste confortablement hors de la vue, hors de l’esprit et, bien sûr, démodé ; mais peut-être précisément pour cela Quo Vadis pose aujourd’hui une revendication juste et renouvelée à la considération des personnes cultivées —et de ceux qui voudraient l’être—. Il est appelé à être récupéré à une époque d’alphabétisation décroissante et de peu de foi.

La source de la popularité du livre pendant près de soixante-dix ans, cependant, ne nécessite pas d’explication, surtout si l’on se souvient du rythme lent, lecteur, teinté de tabac et de l’élocution de l’époque victorienne dont il est issu, une époque où les laps d’attention étaient plus longs et d’une maturité plus fiable. C’est une histoire bien rythmée —bien que non vertigineuse—, centrée sur les personnages, située dans l’épaisseur d’un temps lointain et qui mélange, à parts égales, foi, histoire et romance.

Et durant ces premières décennies du XXe siècle, quand les gens en savaient plus sur la foi et l’histoire que nous n’en savons maintenant, se plonger dans ce roman devait être semblable à dévorer aujourd’hui une minisérie en streaming. C’est une lecture absorbante. Mais pour de nombreux chrétiens, et pour de nombreux catholiques en particulier, la familiarité avec ce livre était aussi de rigueur. Pas mal pour un roman publié à l’origine en polonais.

Henryk Sienkiewicz (1846–1916) est né au sein d’une famille noble mais appauvrie de Pologne, a été éduqué avec la sévérité propre à l’époque et, en atteignant la majorité et en ressentant l’impulsion d’écrire, a entrepris la voie du journalisme et de la littérature de voyages, avec un œil attentif à ce qui est pittoresque et politiquement dramatique, parcourant l’Europe et allant jusqu’en Amérique pour relater tout ce qu’il voyait.

Et bien qu’il ait plus tard tenté d’exercer comme éditeur de journaux, c’est finalement l’art de la fiction qui a attiré et canalisé ses plus grands talents. La fiction aussi, avec le temps, lui a fourni la sécurité économique nécessaire pour pratiquer son métier et accomplir sa vocation à temps plein. Car c’était le siècle de Dickens et du roman-feuilleton, quand des lecteurs du monde entier attendaient avec anxiété —se rongeant les ongles— la parution du chapitre suivant d’épopées dans des magazines et des journaux populaires, transformant les meilleurs romanciers de l’époque en quelque chose de semblable aux cinéastes célèbres d’aujourd’hui.

Ils racontaient les histoires dont les gens parlaient. C’était une culture littéraire vibrante. En tant qu’enterteurs, les romanciers se connectaient au goût du public, mais en tant qu’artistes, ils cherchaient aussi à former ce goût, divertissant et éclairant ce public par une maîtrise habile et expansive des mots. Ainsi, le divertissement intelligent d’une génération devenait la littérature respectée de la suivante.

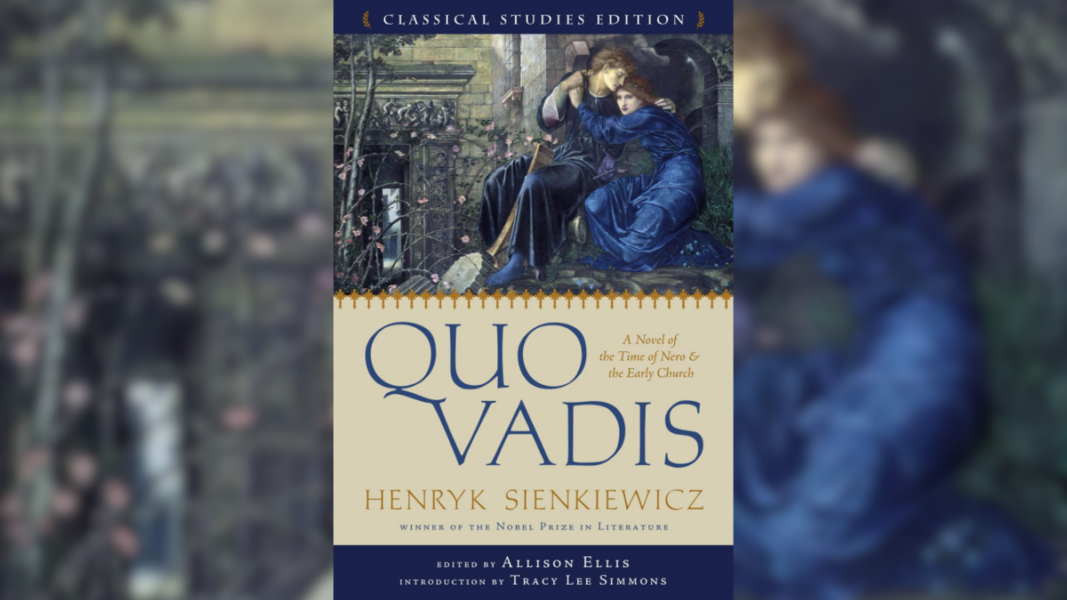

Quo Vadis se présente comme l’une des œuvres matures de Sienkiewicz, publiée à l’origine par épisodes. Écrit en polonais et publié intégralement sous forme de livre en 1896, il a connu un succès immédiat et a été traduit abondamment en dizaines de langues à mesure que sa renommée grandissait. Et elle a grandi, sans doute. Le roman a donné lieu à des montages théâtraux et, plus tard, à plusieurs adaptations cinématographiques et télévisuelles, rendant l’histoire familière même pour des générations qui n’ont jamais lu le livre. C’est l’œuvre maîtresse de l’auteur. En reconnaissance de sa longue et distinguée carrière littéraire destinée à un large public, Sienkiewicz a reçu le Prix Nobel de littérature en 1905.

Bien que ce livre soit une œuvre de fiction, tout ce qu’il contient n’est pas purement fictif. Sienkiewicz nous transporte dans la Rome antique des années 60 apr. J.-C., aux jours, semaines et mois du règne de l’empereur Néron. Rome était étouffée par une corruption dégradée, le Grand Incendie a détruit de vastes zones de la ville, et une petite secte née en Judée provinciale, d’origines juives et appelée « chrétiens », s’infiltrait lentement dans la capitale dépravée du plus puissant empire du monde pour apporter un salut du péché que la plupart des Romains sophistiqués ne reconnaissaient pas et ne pouvaient même pas imaginer. Ce fut le siècle où le séculier et le sacré se sont rencontrés de la manière la plus spectaculaire ; Rome était un champ de bataille spirituel. Ce n’était pas une mince affaire pour un romancier.

Le cadre historique posait cependant un problème artistique. Quand ce roman a été écrit, l’Occident était plus fermement chrétien, informé et renforcé par des présupposés et des références chrétiennes ; même l’athée sceptique saisissait facilement les références bibliques. Mais Sienkiewicz avait la difficulté de faire paraître l’Église chrétienne, écrasante de familiarité et triomphante en son temps, incroyablement minuscule et faible en ses jours de naissance. Pour y parvenir, il a uni des personnages historiquement vérifiables —Néron, Pétrone, Sénèque, Paul de Tarse, l’apôtre Pierre et alia— à des personnages fictifs, comme Marcus Vinicius et son aimée Ligia, qui défilent ensemble sur la scène du récit. Et les personnages fictifs, bien qu’un peu idéalisés comme types, dynamisent le rythme et capturent la sympathie des bons lecteurs.

Le roman historique est toujours un pari, car les artifices de l’art peuvent menacer de fausser les faits du passé et d’émousser leur tranchant. Mais Sienkiewicz a fait ses lectures et a réussi à revivifier ce temps et ce lieu lointains avec une vérosimilitude pénétrante, sans encombrer les rouages de l’intrigue de détails superflus.

Les personnages nous sont présentés comme des personnes réelles qui acquièrent une solidité que seuls les meilleurs livres d’histoire savent conférer. La narration se lit avec majesté même pour le lecteur qui ne connaît ni l’histoire romaine antique ni celle des premiers chrétiens. Mais si le lecteur sait quelque chose de cette époque, l’histoire s’élève de la page et résonne d’échos dans l’imagination.

Nous voyons le monde païen dans toute sa maturité et sa pourriture surmûrie, et certaines scènes peuvent encore choquer par leur audace et leur cruauté (bien que nous sachions aujourd’hui que la réalité fut souvent bien pire). Néanmoins, nous voyons une autre lumière qui s’élève de l’Orient et commence à pénétrer cette obscurité : une nouvelle foi en fermentation, une foi qui pousse chaque personnage, réel et fictif, dans une direction ou une autre, inexorablement vers la fin.

Quo vadis, Domine ? demande Pierre à Christ sur le chemin de Rome, selon la légende. « Où vas-tu, Seigneur ? » Où, en effet ? Mais la question est immédiatement réflexive. Pour chaque personnage du roman, le choix est essentiel, et la question du titre est la dernière sur laquelle tout le reste dépend. C’est une œuvre de fiction historique, mais aussi une œuvre de fiction dévotionnelle.

Le traitement que l’auteur fait des figures historiques est certes discutable, mais facilement défendable. Sienkiewicz a lu en profondeur les principales sources romaines —Suétone et Tacite, surtout— pour créer son monde fictif. Et les scènes et événements qu’il a construits, qu’ils se soient déroulés exactement ainsi ou non, restent plausibles selon le registre historique.

Il prend parti, par exemple, pour ceux qui croient que Néron, ce modèle suprême de scélératesse, a intentionnellement initié le Grand Incendie de l’an 64 apr. J.-C. et a ensuite blâmé les chrétiens, un acte qui a justifié une persécution massive. Peut-être. Ou peut-être pas. Ce qui ne fait aucun doute, c’est que l’incendie a eu lieu, beaucoup sont morts, beaucoup a été détruit et que la persécution et le massacre des chrétiens ont continué pendant de nombreuses années après, jusqu’au début du IVe siècle.

Un possible inconvénient de ce roman pour le lecteur actuel peut être le langage archaïsant —une décision des traducteurs de Sienkiewicz, pas nécessairement de Sienkiewicz lui-même— parsemé de thees et thous, dans lequel « Où vas-tu ? » se traduit par Whither thou goest ?. Certes, cette pratique peut rebuter certains lecteurs, mais c’est un recours biblique et vénérable pour transmettre la révérence.

Car nous ne devons pas oublier que, malgré tous ses crimes et corruptions —et bien que çà et là nous voyions des éclats de charme païen—, il s’agissait d’un monde qui aspirait au cérémonial dans le langage, la pensée et l’action. Un langage distanciateur peut aider les lecteurs modernes à se transporter imaginativement dans un autre temps.

Nous voyons et expérimentons ici une époque de péché et de sacrifice, un monde de banquets dépravés, de rendez-vous furtifs, d’intrigues politiques et d’actes de dévotion et d’engagement suprêmes, tout cela sur fond de couchers de soleil romains, de conversations ingénieuses, de coupes de vin et des hautes silhouettes de pins et de cyprès, tout perdu depuis longtemps, mais rendu presque sacramentellement présent à nouveau par l’art littéraire.

C’est une histoire qui nous rappelle que le monde classique fut un monde peuplé, hanté par toutes les tentations et triomphes de la nature humaine et surhumaine, et qu’il a encore beaucoup à nous dire plus de 700 000 couchers de soleil plus tard.

À propos de l’auteur

Tracy Lee Simmons est l’auteur de Climbing Parnassus: A New Apologia for Greek and Latin.