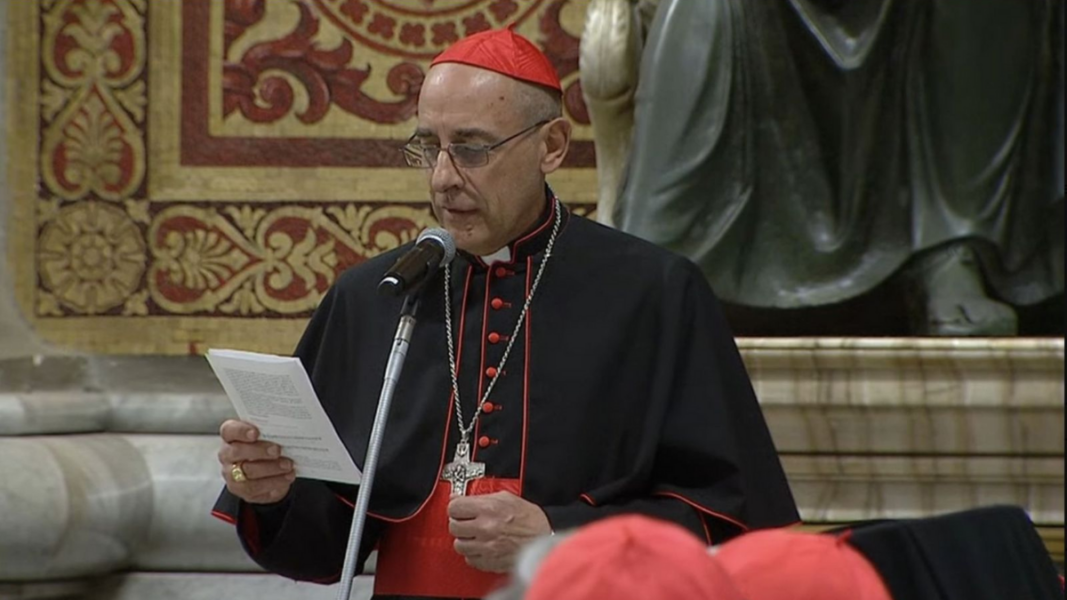

Nach einer Woche des Konsistoriums von León XIV, mit der Erwartung der Welt vor dem liturgischen Kapitel und dem Text von Roche, können wir zu einem anderen Dokument übergehen. Es handelt sich um das vom Kardinal Víctor Manuel Fernández —Tucho—, Präfekt der Glaubenslehre, über Evangelii Gaudium vorgetragene. Und was es bietet, ist weniger eine neue Lesart als eine klare Operation der Kontinuität: ein Bericht über Selbstzitate, der darauf abzielt zu behaupten, dass der „Geist von Francisco“ nicht nur weiterhin gültig ist, sondern weiterhin den Kurs bestimmen muss.

Fernández beginnt mit einer scharfen These, Evangelii Gaudium „ist kein Text, der mit dem vorherigen Pontifex gestorben ist“ und „keine alte pastorale Option, die durch eine andere ersetzt werden kann“. Mit diesem Satz versucht man nicht einfach ein Dokument zu schützen, sondern einen Rahmen: den einer Kirche, die unter dem Etikett „Ankündigung“ eine Hierarchie von Prioritäten festigt, in der das, was dem Projekt im Weg steht, in den Hintergrund rückt.

Das „Kerygma“ als Masterkey… und als Ausrede

Tucho beharrt darauf, das Kerygma „in den Mittelpunkt“ zu stellen und es „mit erneuertem Eifer neu zu bewerben“. Niemand bestreitet die Zentralität Christi. Das Problem ist die Verwendung des Konzepts als Masterkey, um den katholischen Diskurs umzuordnen: Wenn Fernández behauptet, es handle sich nicht um eine „obsessive“ Verkündigung von Lehren und Normen, führt er das alte Reflex des kirchlichen Progressivismus ein: die Darstellung der Lehre als Ballast, als Lärm, als Hindernis für die Evangelisation.

Der Text wiederholt die übliche Formel: „Es gibt einen Kern“ und „nicht alle Wahrheiten sind gleich wichtig“. Das ist abstrakt gesehen richtig: Es gibt eine Hierarchie der Wahrheiten. Aber in den Händen bestimmter kirchlicher Akteure wird diese Hierarchie zu einem ideologischen Sieb: Man beruft sich auf das „Herz“, um das Unbequeme zu deaktivieren —Moral, Disziplin, Liturgie, doctrinale Klarheit— und um ein Christentum auf nette Slogans reduziert zu halten, das unfähig ist, der Welt zu widersprechen.

Die Frage, die er für „Predigten und Projekte“ stellt, wirft einen relevanten Punkt auf: Ob wir vermitteln, dass Gott liebt, dass Christus rettet, dass er mit uns geht. Gut. Aber der Text deutet an, dass das Hauptproblem der Kirche darin bestehe, zu viel über Lehre, Normen oder „bioethische und politische Fragen“ zu sprechen. Es ist eine interessierte Lesart: In der Praxis haben viele Gläubige in den letzten Jahren nicht einen Überfluss an Lehre erlitten, sondern ihre Verdampfung, ersetzt durch Psychologie, Aktivismus und Rhetorik von Prozessen.

„Reform“ und Synodalität: das wahre Ziel des Dokuments

Hinter dem kerigmatischen Anstrich landet das Dokument dort, wo es wirklich hinwill: Reform und Synodalität. Fernández spricht davon, „offen für die Reform unserer Praktiken, Stile und Organisationen zu bleiben“ und schließt mit dem Slogan ab: Ecclesia semper reformanda. Der Satz, ohne Nuancen wiederholt, funktioniert wie ein Passwort. Die Reform wird nicht als Korrektur von Missbräuchen oder Erneuerung des inneren Lebens dargestellt; sie wird als permanente Dynamik gestellt, in der „unsere Pläne nicht die besten sein können“ und in der „alles, was nicht direkt“ dem ersten Ankündigung dient, „in den Hintergrund“ gerückt wird.

Hier zeigt sich die Falle: Wer definiert, was „direkt dem Ankündigung dient“? Mit diesem Kriterium kann jedes traditionelle Element —Liturgie, Disziplin, Formen, präzise doctrinale Sprache— als „nicht prioritär“ erklärt und abgeschoben werden. Es ist der gleiche Mechanismus, der das Chaos genährt hat: Das Stabile wird als nebensächlich abgetan; das Neue als unentbehrlich verkauft.

Im Kontext des Konsistoriums ist die Botschaft transparent: Während die liturgische Debatte in einer Art Limbo bleibt und eine Definition vermieden wird, die viele erwartet haben, wird mit Kraft die Kontinuität des franciskanischen Programms in seinem operativen Kern vorangetrieben: missionarische Synodalität und strukturelle Reform.

Ein „soziales Kapitel“ als Freibrief

Fernández beharrt darauf, dass Evangelii Gaudium ein soziales Kapitel hat und dass ohne menschliche Förderung das Evangelium „verunstaltet“ wird. Niemand bestreitet die soziale Lehre. Beunruhigend ist das Muster: Jedes Mal, wenn man den doctrinellen oder moralischen Konflikt deaktivieren will, wird der Fokus auf das Soziale als Raum des Konsenses verschoben. Und der Text hämmert dies ein, indem er diese Linie mit anderen Dokumenten verknüpft —und sogar eine kürzliche Exhortation zuschreibt León XIV erwähnt—, um eine totale Kontinuität darzustellen.

Der „Geist“ als Ersatz für die Definition

Das Dokument schließt mit einem Appell an einen „missionarischen Geist“ von Enthusiasmus, Motivation und Wünschen ab. All das ist gut. Aber im aktuellen kirchlichen Klima dient diese Art von Sprache oft als Ersatz für das, was man vermeidet: klare Definitionen, notwendige Korrekturen, doctrinale Grenzen, Disziplin. Man fordert Eifer, toleriert aber Verwirrung; man fordert Enthusiasmus, relativiert aber die konkrete Form des Glaubens.

Deshalb ist der Text mehr eine Strategie als eine Neulesart, um sicherzustellen, dass, auch wenn der Papst wechselt und es Anzeichen von Vorsicht oder einem anderen Stil gibt, die Agenda von Francisco weiterlebt und als unverzichtbar übernommen werden muss. Es ist kein Debatten über Evangelii Gaudium; es ist ein Versuch, einen Kurs zu schützen.

Die Frage, die bleibt

Wenn León XIV wirklich als Papst der universalen Kirche regieren will, kann er sich nicht darauf beschränken, Gleichgewichte zu verwalten, während seine Vertrauten das Konsistorium in eine Plattform für ideologische Kontinuität verwandeln. Die Evangelisation erfordert nicht, die Lehre herabzusetzen, noch die Moral als „Obsession“ darzustellen, noch das Kerygma als Ausrede für eine unbestimmte Reform zu verwenden.